理科教諭なべやんの「学内探訪」 Nabeyan's Column

2016年5月より、本校理科教諭の田邉利幸が綴った「学内探訪」コラムを連載していきます。

キャンパス内の名所や豊かな自然環境をご紹介していきます。

連載!理科教諭なべやんの「学内探訪」

<掲載に際して>

「学校」という空間は、人間が生活する環境の中でも”特異”な空間です。本校の場合主に近畿圏各地の居住地域から、900名近い人々がこの岩倉の地に通い、集い、学び、お互いを高め成長する場となっています。

そして午前8時から午後5時までの校内は、未来の無限の可能性を秘めた若者の活気が満ち満ちています。ある場面では授業としての「教科の学び」が、また「かけがえのない友人との語り合いや交流」が、そして放課後は「個性的で多様な先輩や後輩との学び合い」と、学び通しの9時間があっという間に過ぎていきます。

これらのさまざまな経験は、今後の豊かな人生を築き上げていく上で何よりも大切な宝物です。

そんな豊かな3年間を「学校環境」の視点から振り返ってみた時、この地には四季折々に変化する比叡山や北山、西に流れる岩倉川の自然の景観や、季節の移ろいを感じて多様に変遷する豊かな動植物が生息しています。そして同時に、香山建築研究所の設計による建造物、空間構成、そこに組み込まれた”芸術作品”にも注目したいと感じました。子どもたちが快適に生活できることを何よりも大切にし、校地の空間や構造物のデザイン、校舎間や空き地への動きを科学する「動線の科学」、教科教室内の機能性や教科MSの空間構成など、本校に関わるデザイン的要素のすべてが「芸術作品」であり、また、「建築工学の最先端の現場」でもあるように思うのです。いわば子どもたちは、宇宙・自然・芸術・環境・人間・工学の多様な視点から創造された作品群の中で学校生活を送っていると言っても過言ではないと思います。

ある時、何気なく校内を歩いていると、自然物や構造物の方から次から次にメッセ-ジが伝わってきました。今回そのメッセ-ジに促されて、「学内探訪」(適宜「学外探訪」も)と題する連載を記してみます。雑駁な文章で不足を感じる点は多々ありますが、ご一読いただきご批判、ご鞭撻いただければ幸いです。尚、英文Summaryは本校英語科のDavid Foremanが担当しています。

田邉利幸

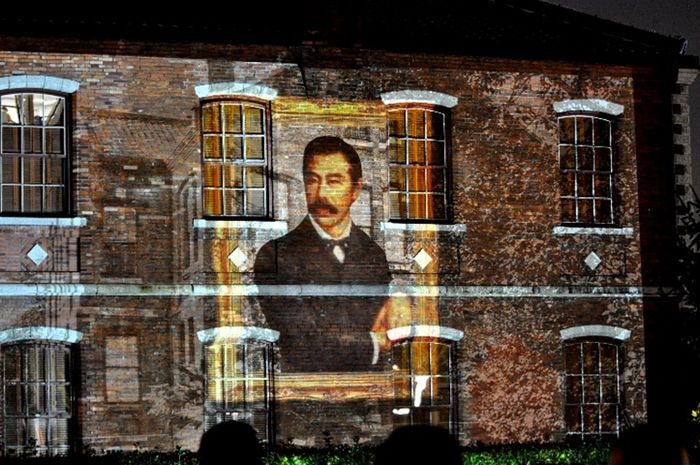

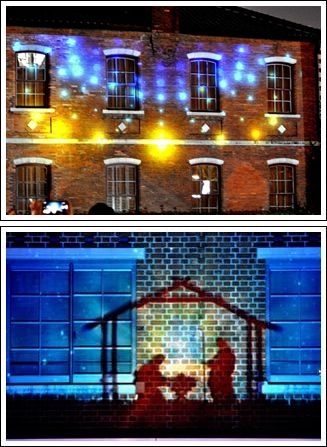

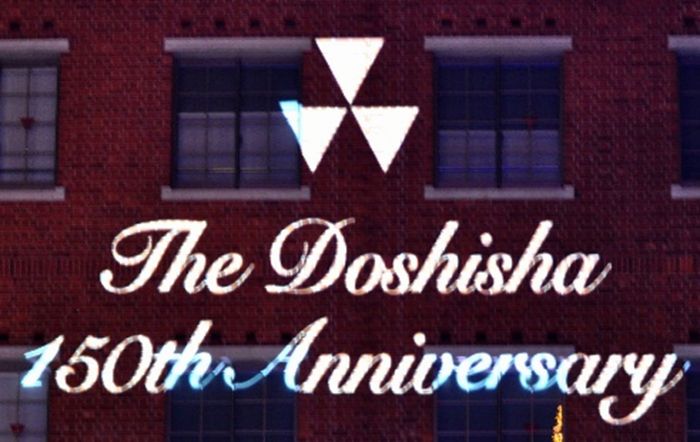

第118回 レンガ壁に映し出された芸術作品

~プロジェクション・マッピング2022今出川~

11月22日の夕刻、岩倉移転前の中学の本拠地、今出川 校地で、中学生の有志のみなさんが工夫して作成してきた「プロジェクション・マッピング」の催しが開催されました。

11月22日の夕刻、岩倉移転前の中学の本拠地、今出川 校地で、中学生の有志のみなさんが工夫して作成してきた「プロジェクション・マッピング」の催しが開催されました。

良心館南壁には「キリストの降誕」の物語が、彰栄館北壁には「同志社の歴史」が映し出され、講義が終わり行き交う大学生などが、「わあ、きれい!」とか「中学生の作品とは思えないね」と語り合っていました。

下記に指導担当の反田教諭からのメッセ-ジを掲載いたします。

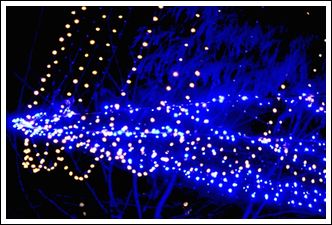

今回のプロジェクトは「同志社創立150周年記念事業」の一環として企画提案し、企画が認められました。プロジェクション・マッピングの制作メンバーは、「学びプロジェクト」として募集し、1年生から3年生まで17名の生徒が参加しました。本校では2019年度から毎年12月に「学びプロジェクト」で制作したプロジェクション・マッピングをグレースチャペルに投影してきました。このノウハウを活かし、11月下旬から点灯される大ツリーのイルミネーションとあわせて今出川キャンパスにある大学の良心館などの建物にプロジェクション・マッピングを投影することを企画しました。

今回のプロジェクトは「同志社創立150周年記念事業」の一環として企画提案し、企画が認められました。プロジェクション・マッピングの制作メンバーは、「学びプロジェクト」として募集し、1年生から3年生まで17名の生徒が参加しました。本校では2019年度から毎年12月に「学びプロジェクト」で制作したプロジェクション・マッピングをグレースチャペルに投影してきました。このノウハウを活かし、11月下旬から点灯される大ツリーのイルミネーションとあわせて今出川キャンパスにある大学の良心館などの建物にプロジェクション・マッピングを投影することを企画しました。

同志社創立150周年記念にかかわる内容も含めたプロジェクションマッピングで、大ツリーのイルミネーションを盛り上げるとともに、学内だけでなく一般の方にも楽しんでもらうことを考えて制作することとしました。テーマは「キリストの降誕」と「同志社の歴史」です。また、この企画は中学生の創造性の育成やICT活用スキルの向上にも十分寄与するものであると考えました。

同志社創立150周年記念にかかわる内容も含めたプロジェクションマッピングで、大ツリーのイルミネーションを盛り上げるとともに、学内だけでなく一般の方にも楽しんでもらうことを考えて制作することとしました。テーマは「キリストの降誕」と「同志社の歴史」です。また、この企画は中学生の創造性の育成やICT活用スキルの向上にも十分寄与するものであると考えました。

キックオフは9月10日(土)にZoomによるオンラインミーティングで行い、企画の概要とプロジェクション・マッピングについての制作方法を解説しました。

(参照:「中学生によるプロジェクションマッピング制作チームが始動」

U R L:https://150th.doshisha.ed.jp/150th-info/detail/156 )

学園祭が終わり、10月に入って、いよいよ本格的に制作に取り組み、Teamsのグループで情報を交流しながら完成まで約3ヶ月進めてきました。

10月末には二条城や平安神宮などのプロジェクション・マッピングをプロデュースしておられるNAKEDのGeneral Managerである中川伸作さんを招いてプロのお話を聞くセミナーをオンラインで開催しました。多くの生徒の皆さんから制作についての質問が出て、有意義な学びの時間となりました。

制作過程において、「キリストの降誕」を担当したグループでは、iPadで絵を描いたり、描いた絵をどのように動かしたり見せたりするか、また場面と合わせたB G Mの選定など、何度も制作をやり直すなど苦労も多々ありました。また「同志社の歴史」を担当したグループでは同志社の変遷を白黒写真から現代に繋げるということで、白黒写真のカラー化に取り組みました。年代別に写真を分類し、A Iでカラー化しましたが、そう簡単なわけではありません。A Iでカラー化した画像をさらに現実に近い色合いに近づけるため、現存している建物の写真を探したりしながら色を塗ったりして、色彩調整を行う作業は大変でした。1枚の写真のカラー化に1日から2日を要することもありました。

制作過程において、「キリストの降誕」を担当したグループでは、iPadで絵を描いたり、描いた絵をどのように動かしたり見せたりするか、また場面と合わせたB G Mの選定など、何度も制作をやり直すなど苦労も多々ありました。また「同志社の歴史」を担当したグループでは同志社の変遷を白黒写真から現代に繋げるということで、白黒写真のカラー化に取り組みました。年代別に写真を分類し、A Iでカラー化しましたが、そう簡単なわけではありません。A Iでカラー化した画像をさらに現実に近い色合いに近づけるため、現存している建物の写真を探したりしながら色を塗ったりして、色彩調整を行う作業は大変でした。1枚の写真のカラー化に1日から2日を要することもありました。

150周年のロゴは、2021年夏の東京オリンピックのドローンによる光の演出をヒントに光のドット(点)が集まってロゴを形成するという細かい作業を一人で行ってくれました。

このようにしてプロジェクトメンバーの力が結集した結果、見事なプロジェクション・マッピングができあがったのです。

このようにしてプロジェクトメンバーの力が結集した結果、見事なプロジェクション・マッピングができあがったのです。

(参照:「11/22 同志社中学校生によるプロジェクションマッピングを上映します」

URL: https://150th.doshisha.ed.jp/150th-info/detail/180)

なお当日の様子は「京都新聞」11月24日付朝刊市民版でも大きく紹介されました。

(学びプロジェクト担当:外村 拓也・反田 任)

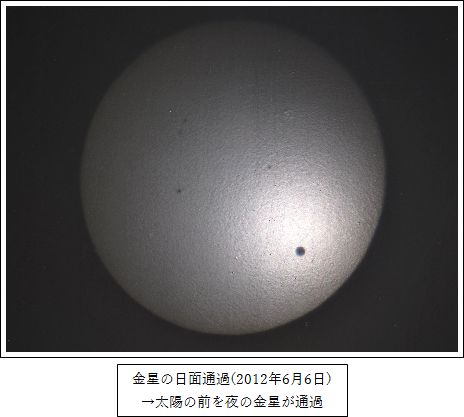

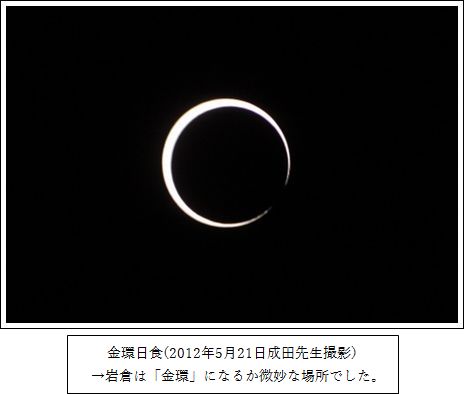

第117回 宇宙との対話

~天体諸現象との出会い~

11月8日は久しぶりに本校の学内で「皆既月食」を観測することができました。

11月8日は久しぶりに本校の学内で「皆既月食」を観測することができました。

地球と太陽と月が演出する太陽系のドラマのひとつです。

そして、今回は「天王星食」という惑星掩蔽現象も同時に観ることができるという幸運にも恵まれました。

生徒のみなさんの中には、自宅などで観測した人も多いと思います。

天体諸現象の観測が大切なのは、何かと忙しい日々の生活感覚からの脱出です。

月食などの天体現象は、限られた時間ではありますが、日常とは異なった「非日常」の「ひととき」を持つことができます。この「ひととき」は大宇宙で展開されている自転、公転などの天体の動きを再認識する機会でもあるのです。私たちは「宇宙船地球号」と言われる漆黒の宇宙空間に浮かぶ「地球」という天体で生活しています。そこから空を見渡してみると、そこにはおびただしい数の天体たちが輝き、またその星の周囲を惑星が回っています。「地球」はそんな星のたった一つの星でしかありません。そしてその星に38億年前に生命が宿りました。そんな感覚に導いてくれるのも、時々訪れる「天体現象」です。観測後は、日々の生活が新鮮に感じることもあると思います。その感覚を大切にしてほしいのです。

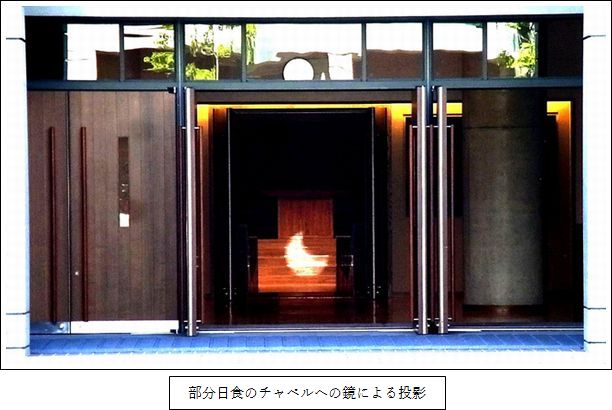

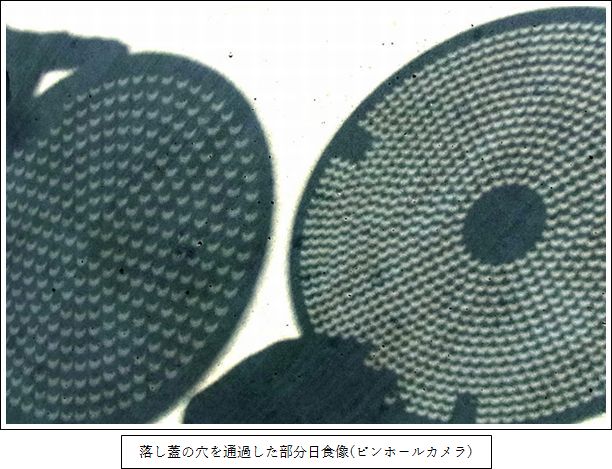

今号では、過去に岩倉校地で観測できた「部分日食」(金環日食)、「金星の日面通過」のようすも加えてみました。

これから訪れる天体諸現象にも注目してみてください。

第116回 2022年学内の秋の色彩

~どこまでも奥深く染め上げる~

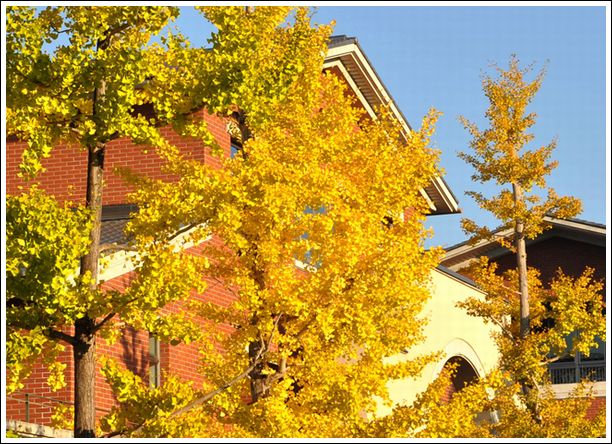

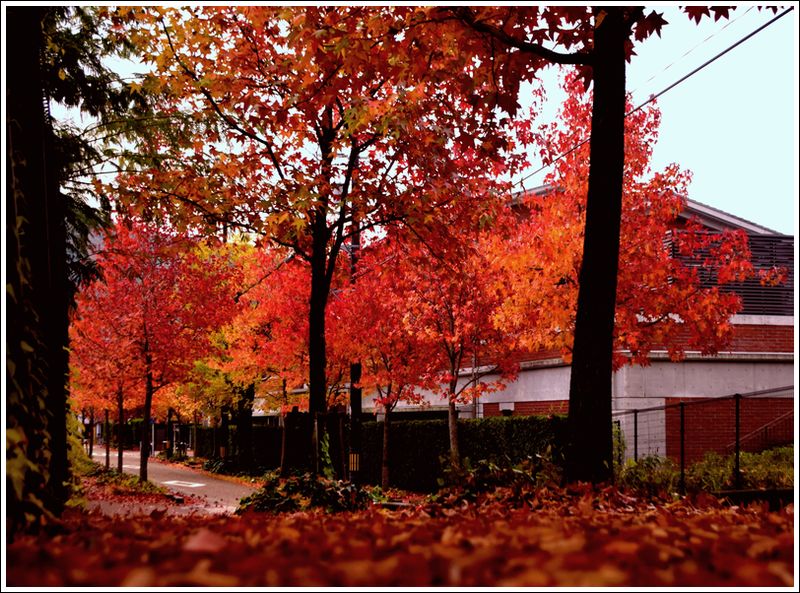

11月に入り、同志社中学校の学内は紅葉と黄葉の彩りの深さを増してきました。

同志社小学校の近くではハギの花が満開となり、その付近一帯は別世界の空間となっています。

中央門衛所付近のモミジバフウの紅葉は見事で、太陽光を透過した葉の色彩には思わず息をのむほどです。一方、イチョウの黄色の葉が反射した光の神々しさも例えようのない黄金色です。万象館との間では、雑草のチカラシバの穂が日の光を受けて、実に誇らしげに輝いていました。

今は「芸術の秋」です。みなさんも自然界の植物が創造する何とも奥深い色、形、葉脈デザインなどに注目してみましょう。

そこからは生物歴史38億年の進化の時の流れが静かに横たわっていることを感じたりはしませんか。

The Autumn Colors of 2022~Everywhere is turning bright.

As we enter November, more and more of the leaves around the school are changing color. We can also see the flowers of Japanese Bush Clover in bloom near the elementary school. The school looks like a different world.

The autumn colors of Sweetgum trees near the school gates are amazing, and the shades you can see as the sun shines through the leaves can take your breath away. The light that comes off the yellow Ginkgo leaves is so divine and the leaves are a shade of yellow that can’t be described. The Fountain-grass near the Bansoukan building beautifully glitters under the sunlight.

It’s the “Autumn Season of Art” now. Let’s look at different plants in the nature around us and notice the deep colors, shapes, and designs in the veins of the leaves. Can’t you feel the quiet passing of time that comes from 38 billion years of elolution?

第115回 カエルと格闘して学ぶ!

~1年理科 カエルの観察~

同志社中学校の理科では、もう50年以上も前から「カエルの解剖」を実施してきました。昔は各班の代表者が自宅周辺からカエルを捕獲していましたが、ある班はアマガエル、ある班はウシガエルと観察内容に差があったため、その後、業者に依頼してウシガエルを教材として学んでいます。

コロナ禍のこの2年間はなかなか本格実施することができませんでしたが、今年は、理科時間内に班4人で1匹のウシガエルで学び深めることができました。

カエルを目の前にした生徒の皆さんからは、「プニプニして可愛い」「噛みつかへんやろか」「皮膚呼吸か…ヌメヌメしている」、「すっげえ! 足の水かき立派! 」の声や、怖くてなかなか触れることのできない友だちには「気合でいったれ!!」という激励の声や、少しの時間気持ちを落ち着かせてやっと触れた友だちには「やった~! みんな拍手~!!」といった声も飛び交い、微笑ましいひと時でもありました。

私たちヒトもカエルも地球の自然の一員です。ですが、ヒトの安易な行動で外国から生物が来たり、海外に住みついたりして、その土地の古来からの生態系に影響を与え続けています。

地球環境全体からみれば、私たちヒトの行動の影響力は想像以上に大きく、地球史上この特異な時代を『人新世』(Anthropoceneアントロポセン)と名付けられてもいるのです。

地球環境全体からみれば、私たちヒトの行動の影響力は想像以上に大きく、地球史上この特異な時代を『人新世』(Anthropoceneアントロポセン)と名付けられてもいるのです。

生徒のみなさんも、北米原産の特定外来生物指定のウシガエルとの出会いを通じて、カエルやアメリカザリガニの生態的特徴の学びのみならず、地球環境の変遷についての問題や日ごろ自分自身が食べている物とはそもそも何なのかなど、さまざまな視点からの学びを深めてくれることを願っています。

第114回 石材博物館と京都駅のアンモナイト

~下校途中にロマンを求めて~

本校理科MSの一角に『石材博物館』があります。

ある石材業者からご寄贈を受け、「火成岩」「堆積岩一般」「石灰岩(大理石)」にボ-ドを分けて展示しています。3年生理科Ⅱでは『校内岩石ウォ-クラリ-』というフィ-ルドワ-ク授業での観察ポイントになっていて、この場所で地球を構成する岩石の多様性を学びます。

ところで、本校でも多くの人が通学で利用するJR京都駅には隠れた名所『石の博物館』があるのです。

中央改札口を北側に出た広場の左右には、写真のように柱の壁面に研磨された小さな岩石標本が埋め込まれています。そのひとつ、ドイツの石灰岩石材「ジュライエロ-」という石の下部には何とアンモナイトの化石が。石灰岩は当時の貝類やサンゴ、フズリナ(紡錘虫)や有孔虫など炭酸カルシウムの殻や骨格をもつ生物が多く含まれていますので、観察すればまだまだ多くの古代生物に出会うことができます。

みなさんも是非、通学中の寄り道で、地球のロマンに触れていただけたら嬉しい限りです。

Our Rock Museum and Kyoto Station’s Ammonite

In the Science Department Media Space of our school there is a Rock Museum. The rocks on display were donated by a stonemason, and are divided into “Igneous Rocks”, “Sedimentary Rocks”, and “Limestone and Marble”. In their science classes, our 3rd year students observe the display as part of a “Walk Rally” of rocks and stones within the school, and they can learn about the formations of different rock and stones around the world.

By the way, at JR Kyoto Station, which is used by a lot of our students, there is also a “Rock Museum”. To the left and right in the space just north of the Central Exit you can see examples of rocks in the pillars, as shown in the photos. One of these is a German rock called “Jura Yellow”, and it has an Ammonite fossil in it. A lot of limestone contains such things as shells, coral, fusulinida or foraminifera fossils, as well as the calcium carbonate of different animal’s bones, so you can find ancient organisms if you look closely.

I hope that you can discover this wonderful part of our earth on your way to school.