理科教諭なべやんの「学内探訪」 Nabeyan's Column

2016年5月より、本校理科教諭の田邉利幸が綴った「学内探訪」コラムを連載していきます。

キャンパス内の名所や豊かな自然環境をご紹介していきます。

連載!理科教諭なべやんの「学内探訪」

<掲載に際して>

「学校」という空間は、人間が生活する環境の中でも”特異”な空間です。本校の場合主に近畿圏各地の居住地域から、900名近い人々がこの岩倉の地に通い、集い、学び、お互いを高め成長する場となっています。

そして午前8時から午後5時までの校内は、未来の無限の可能性を秘めた若者の活気が満ち満ちています。ある場面では授業としての「教科の学び」が、また「かけがえのない友人との語り合いや交流」が、そして放課後は「個性的で多様な先輩や後輩との学び合い」と、学び通しの9時間があっという間に過ぎていきます。

これらのさまざまな経験は、今後の豊かな人生を築き上げていく上で何よりも大切な宝物です。

そんな豊かな3年間を「学校環境」の視点から振り返ってみた時、この地には四季折々に変化する比叡山や北山、西に流れる岩倉川の自然の景観や、季節の移ろいを感じて多様に変遷する豊かな動植物が生息しています。そして同時に、香山建築研究所の設計による建造物、空間構成、そこに組み込まれた”芸術作品”にも注目したいと感じました。子どもたちが快適に生活できることを何よりも大切にし、校地の空間や構造物のデザイン、校舎間や空き地への動きを科学する「動線の科学」、教科教室内の機能性や教科MSの空間構成など、本校に関わるデザイン的要素のすべてが「芸術作品」であり、また、「建築工学の最先端の現場」でもあるように思うのです。いわば子どもたちは、宇宙・自然・芸術・環境・人間・工学の多様な視点から創造された作品群の中で学校生活を送っていると言っても過言ではないと思います。

ある時、何気なく校内を歩いていると、自然物や構造物の方から次から次にメッセ-ジが伝わってきました。今回そのメッセ-ジに促されて、「学内探訪」(適宜「学外探訪」も)と題する連載を記してみます。雑駁な文章で不足を感じる点は多々ありますが、ご一読いただきご批判、ご鞭撻いただければ幸いです。尚、英文Summaryは本校英語科のDavid Foremanが担当しています。

田邉利幸

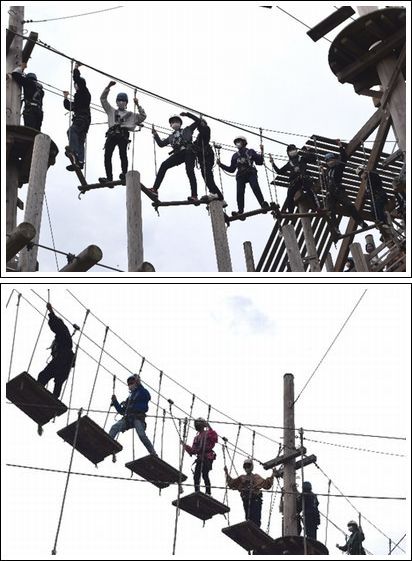

第128回 <学外探訪15>空中回廊を進む

~3年生春の遠足体験~

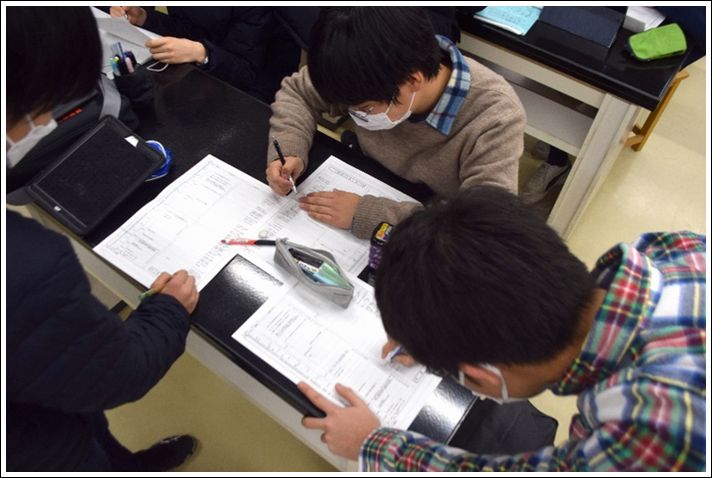

4月18日の「遠足」は、3年生にとっても初めての本格的な野外活動の経験でした。

各クラス、各班ごとに「チ-ムビィルディング」や「高所アスレチック」などを体験し、仲間と協力する大切さや挑戦する気持ちのすばらしさなどが実感できた一日となりました。

現場に到着して第一声、「え~、あそこ歩くの~」とか「ちょっとえらい高いんちゃうのん」、「やばい!」との言葉が…。でもみんなその時が来れば、ハ-ネスを着け、ヘルメットをかぶって、ちょっとした集団クライマ-のいでたちでかっこよかったです。

最初にスタッフの注意をしっかり聞き、木製階段を登りいざ空中回廊へ。ふらふらと揺れる木片の上を一歩一歩着実に前進します。「○○ちゃ~ん、そこ持った方がいいよ!」「○○さんガンバレ~!!」などの声が飛び交います。

途中、頭上には日暈(ひがさ、ハロ)のリングが太陽のまわりに輝き、みなさんのがんばりを祝福しているようでした。

バランス感覚が鍛えられ、いつもとは異なる心地よい疲れを伴った今年度最初の行事でした。

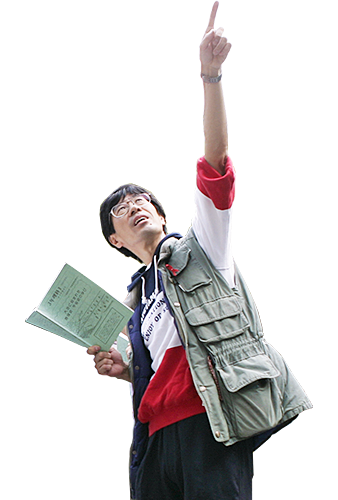

第127回 夏鳥が立志館にお目見え

~季節感抜群の岩倉キャンパス~

4月の岩倉川沿いはソメイヨシノ並木の花々で酔いしれます。本来ならば4月中旬の理科フィ-ルドワ-ク時にも、満開を過ぎたソメイヨシノの花々と出会うことができるのですが、今年は季節の移り変わりが2週間ほど早く、すでに葉桜の状態です。

この変化は野鳥の世界にも影響しているのでしょうか。

4月19日の朝、校舎を清掃されている方から「こんな鳥がベランダにいるのですけど…」と連絡が入りました。

4月19日の朝、校舎を清掃されている方から「こんな鳥がベランダにいるのですけど…」と連絡が入りました。

その場に行ってみると、夏鳥として日本に飛来するキビタキのオスがいました。かなり接近しても逃げないので、すぐ近くで様子をうかがうと、ガラス窓に衝突したのか少ししんどそうです。暗い箱の中で少し落ち着かせてみようかと手を近づけると、元気に立志館北側に飛び立っていきました。

キビタキという鳥は、冬の時期はフィリピンなどの東南アジアの国々で越冬し、繁殖のために日本に飛来してきます。5月頃から夏にかけて森や林でとても澄んだ美しい鳴き声が聞こえたら、このキビタキの声かもしれません。

キビタキという鳥は、冬の時期はフィリピンなどの東南アジアの国々で越冬し、繁殖のために日本に飛来してきます。5月頃から夏にかけて森や林でとても澄んだ美しい鳴き声が聞こえたら、このキビタキの声かもしれません。

(注:さえずりの声はあまり規則性がなく結構複雑です)

来るGWのひとときに、是非自宅周辺の野山でも野鳥観察(バ-ドウォッチング)をしてみて下さい。10倍ほどの双眼鏡があると便利です。

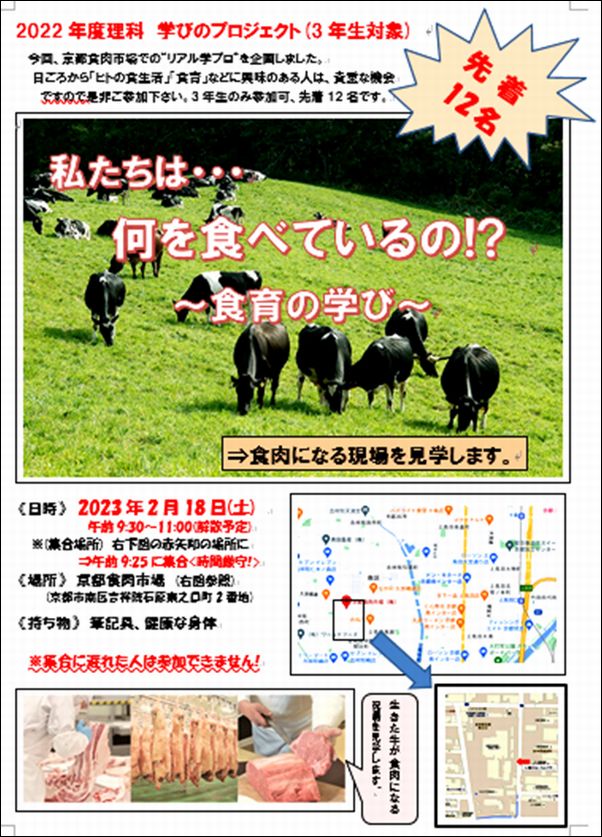

第126回 「いただきます」の意味を考える

~学びのプロジェクト:理科~

今回は本校卒業生の坂井利行さんのご厚意により、京都食肉市場を会場に”リアル学プロ”を実施することができました。

授業で参加を呼びかけた時には、「私はちょっとグロいの苦手」とか「あ~先約があって…」という反応が多かったのですが、当日は10数名の生徒・教職員でとても貴重な「食育の学び」を体験することができました。講演会場から出発し、コ-スに沿って各工程の現場を見学し、また出発した会場に戻った時、ひとまわり成長した自分がそこにいる感覚になったことを参加者みんなで共有しました。

以下に参加した生徒の感想文を紹介します(一部抜粋)。

今日、と畜作業を見学するまでは、牛が殺される時、暴れたり鳴いたりすると予想してたけど、牛が苦痛を感じないようにされているのをみて、これからはつっかえなく感謝しながら牛豚を食べれそうです。坂井さんも最後におっしゃってたけど、私も昔「いただきます」は誰に言ったら良いんだろうと思った時がありました。

今日、と畜作業を見学するまでは、牛が殺される時、暴れたり鳴いたりすると予想してたけど、牛が苦痛を感じないようにされているのをみて、これからはつっかえなく感謝しながら牛豚を食べれそうです。坂井さんも最後におっしゃってたけど、私も昔「いただきます」は誰に言ったら良いんだろうと思った時がありました。

その時は料理を作ってくれた人しか想像できなかったけど、今日からは命をいただく時、食肉になる牛豚と、それを作って届けてくれる人など、プロセスをイメ-ジすることができ、すごく良い機会を作ってもらえたなと思います。

ありがとうございました! 先日の学びプロジェクト、食肉市場見学の開催ありがとうございました。

先日の学びプロジェクト、食肉市場見学の開催ありがとうございました。

とても貴重な経験ができ沢山のことを学べました。私たちは牛や豚の肉を食べて生活し、生物の命に感謝していただいています。学校の社会の授業でも食肉加工業の話が出てきたことがあり、興味はあったものの機会がなかった時に丁度よい機会だと思い参加しました。参加後、私たちは生き物の命で成り立っている事と食肉加工業者の方々への感謝がより一層強くなりました。実際にお肉が捌かれている所を見て、「生物好きの自分がやると可哀想だからできないな」と思い、作業をされている方のおかげでいつもお肉が食べれているのだなぁと感激しました。

「いただきます」「ご馳走様でした」何気ない言葉ですが、いただく生き物への感謝と弔いが隠されている大切な言葉、絶対に忘れないようにしようと思いました。コロナ禍で大変な中、お時間をとって見学をさせて頂いたことに感謝しています。 生きている牛が人間の手によって殺されて食用の肉になる工程を食肉工場で見ました。お肉になるという工程の中で沢山の人が関わっていることがわかりました。獣医さんや、牛をさばく人、お肉の格を決める人などです。

生きている牛が人間の手によって殺されて食用の肉になる工程を食肉工場で見ました。お肉になるという工程の中で沢山の人が関わっていることがわかりました。獣医さんや、牛をさばく人、お肉の格を決める人などです。

「いただきます」は、そういった人たちへの感謝の気持ちを表す意味もあると思うので、欠かせない言葉だと身をもって感じます。

牛さんはお肉だけでなく、たくさんの恵みを私たちに与えてくれています。

剝がされた皮は鞄に、他の部位は薬になったり、牛さんなしでは生きれないと思います。今でこそ機械が発達して動物の恵みというより石油などの化石燃料に頼っていることが一般的ですが、動物の恩恵を受けているということを忘れてはならないと思いました。最後に命について大切だと改めて思います。私たちはかけがえのない命をいただいています。食肉市場に行って衝撃的なシ-ンもありましたが、身をもって感じることができました。貴重な経験をさせていただきありがとうございました。

<写真の仏さまの説明>

敷地の一角にある仏さまは「牛王釈迦尊像・宝豚像」(建立昭和44年12月、宝豚像はそのあと)です。人類の為に命を捧げてくれたウシさん、ブタさんなどの獣魂(じゅうこん)に心より感謝し、安らかに眠られるように祈りを捧げています。

第125回 タンザニアの精霊

~社会科MSに登場~

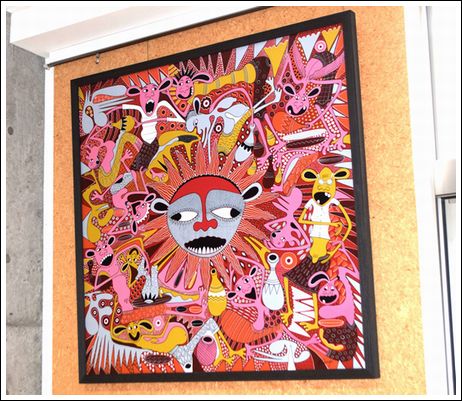

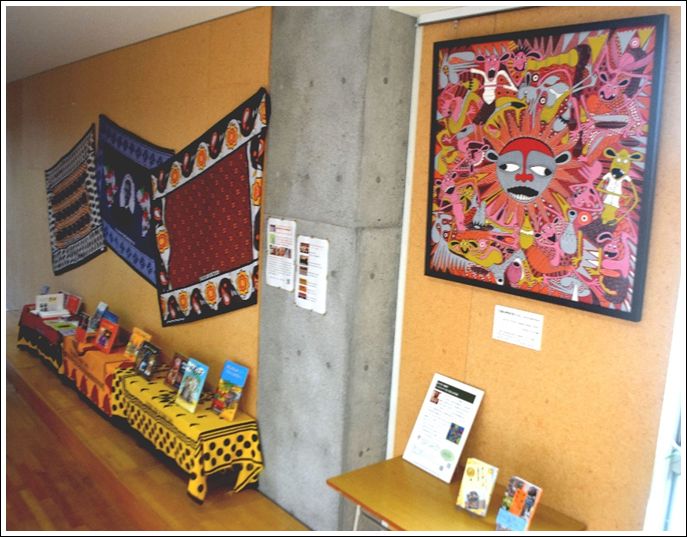

立志館2階の社会科MSに、東アフリカ、タンザニアの「精霊」がお目見えしました。

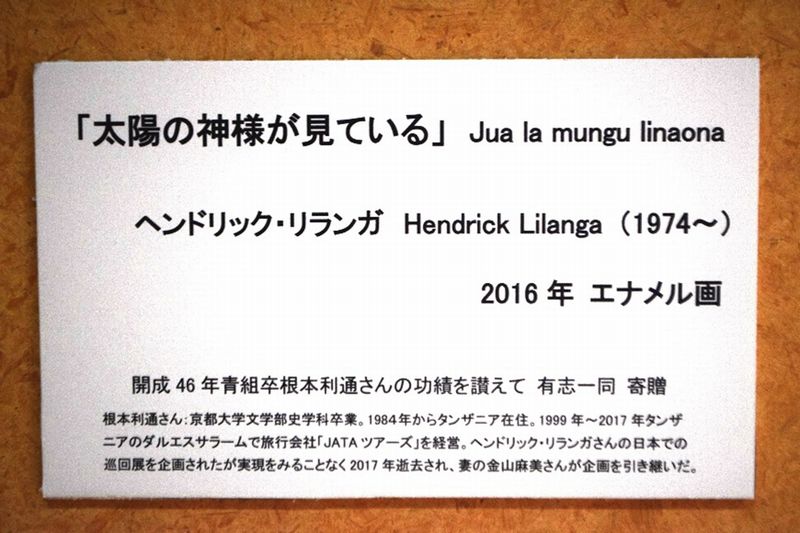

このエナメル画は、ヘンドリック・リランガさんが2016年に製作された作品で、この度、本校にご寄贈されました。今回のご寄贈に至る経緯について、また、生徒のみなさんへのメッセ-ジなどについて、社会科の織田教諭に記してもらいました。なぜ今、本校に展示されているのか、下のメッセ-ジにも触れ、ここに至るまでのさまざまな方々の想いも感じながら鑑賞してみてください。

《織田教諭よりのメツセ-ジ》

2018年6月、タンザニアの画家ヘンドリック・リランガさんの巡回展が東京・名古屋・京都で行われました。京都での展示に合わせて、リランガさんが同志社中学に来校し、たくさんの作品をスライドで見せながら、学年礼拝でお話をして下さいました。その後、実際に京都の展示会場だった堺町画廊を訪ね、リランガさんの作品を見たり直接交流を楽しんだりした生徒や教員も複数いました。この時のご縁で、巡回展のパンフレットの表紙を飾っていたこの作品を寄贈していただきました。

寄贈に至る経緯は、2012年にさかのぼります。当時コーヒーの教材をつくるために辻村英之先生(京都大学)の紹介でタンザニアを訪ね、JATAツアーズ(日本とタンザニアをつなぐ旅行会社)を長年経営していた根本利通さんと出会いました。根本さんは、念願だったリランガさんの日本での巡回展が実現する前に逝去されたので、妻の金山麻美さんが後を引き継ぎ、2018年の巡回展を開催しました。そして根本さんの開成高校時代の同級生で医師の三島徳辰さんがこの絵を購入され、同じく同窓会メンバーであるジャーナリストの倉澤治雄さんが寄贈先を探しておられたところ、金山さんから辻村先生を通して同志社中学校に声をかけていただきました。

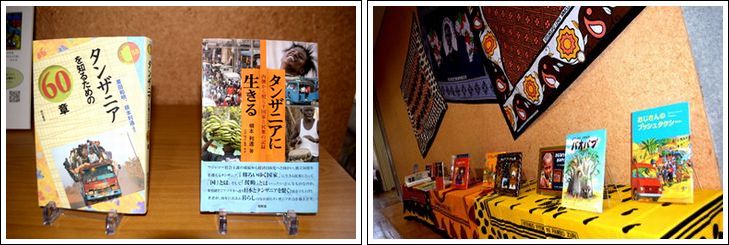

リランガさんは、私たちの目には見えない多様な精霊(シェタニ)を描きます。シェタニには良いものと悪いものがいて、リランガさんのシェタニは人々を災いから守る良いシェタニだということです。中央に描かれた太陽の神様が見守ってくれているような気もしますし、その周りに描かれている多様なシェタニの表情や所作は見ていて楽しくなります。しばらく根本さんが執筆された本とアフリカ関連の展示も一緒に行っています。アフリカ文化の一端に触れてみて下さい。

The Spirit of Tanzania

On the second floor of the Rishikan Building, in the Social Studies Media Space, a “Spirit” from East Africa has appeared.

This enamel painting is a piece of work done by Hendrick Lilanga in 2016 and was donated to our school. We asked Ms. Yukie Oda from the Social Studies Department to tell us about how this donation came about, and the message to the students that came with it. Please learn why it is displayed in our school, and how a lot of people were involved in the process up until now, then you will appreciate the painting more.

(The message from Ms. Oda)

In July of 2018, Mr. Hendrick Lilanga, an artist from Tanzania, held exhibitions in Tokyo, Nagoya, and Kyoto. In conjunction with his exhibition in Kyoto, he visited Doshisha Junior High School, where he spoke at the morning service and introduced some of his artworks. After that, many students and teachers visited his exhibition in Kyoto, and were able to see his works and talk with Mr. Lilanga. We were lucky enough at that time to receive a donation of the painting that was on the cover of the exhibition’s pamphlet.

The events leading up to the donation go back to 2012. At that time, when researching about coffee, I visited Tanzania with the help of Mr. Hideyuki Tsujimura, and was able to meet Mr. Toshimichi Nemoto, who had been running JATA Tours, (a tour company that connects Japan and Tanzania), for many years. Mr. Nemoto passed away before he was able to fulfil his dream of having Mr. Lilanga’s exhibition in Japan, but his wife Ms.Asami Kanayama took this dream on, and was able to hold the exhibitions in 2018. Mr. Tokutatsu Mishima, a doctor who was Mr. Nemoto’s classmate from his days at Kaisei Senior High School, bought the painting and was looking for a place to donate it with Mr. Haruo Kurasawa, another classmate who was a journalist, when Ms. Kanayama got in contact with Doshisha Junior High School through Mr. Tsujimura.

Mr. Lilanga paints different types of spirits (Shetani), which cannot be seen by humans. There are good Shetani, and bad Shetani, but Mr. Lilanga’s Shetani are spirits that protect people from misfortune. The Sun God in the middle of the painting seems to be watching over and protecting us, and the expressions or gestures of many Shetani around the painting are fun to look at. The books by Mr. Nemoto and his displays about Africa are still available. Please feel a part of African culture.

第124回 メメント・モリの学び

~3年「生と性と死」の学び~

みなさんは「メメント・モリ」(ラテン語)という言葉はご存じでしょうか。「死を想え」とか「死を忘るべからず」と訳されています。実際に『メメント・モリ』(藤原新也著 朝日新聞出版)という本があり、その本の帯には「本当の死が見えないと 本当の生も生きられない」と記されています。

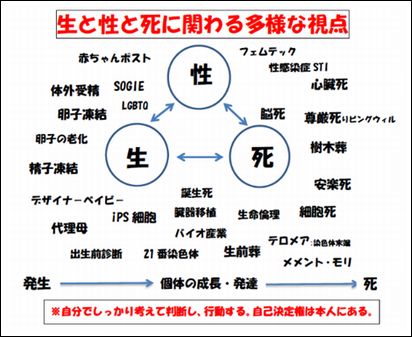

3年理科Ⅱの最後の学びはこの「メメント・モリ」です。右図「生と性と死に関わる多様な視点」のように、私たちは一生を送る中でさまざまな場面に出会い、そこで重要な選択や判断、決断を行う必要が出てきます。その際に求められるのが自分の頭で考え判断する「自己決定力」です。この力は簡単に養成されるものではなく、日々の学びと経験の蓄積から醸成されるものと思っています。その力の土台を作る学びとして「死の学び」を理科の学びの中に組み込んでいます。

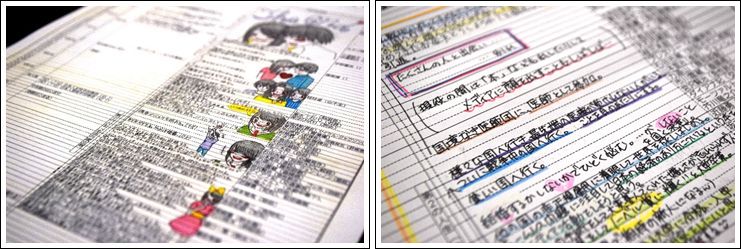

生徒のみなさんは「人生カレンダー」という、一生を1年間に例えた表に、自身の人生をデザインしていきます。そんな体験を通して日々の生活が知らず知らずにうちに、より意義深く奥深い一日一日になっていってくれたらと願っています。

《人生カレンダー作成後のひとこと感想より》

- 理想だから現実にはならないと思うけど、考えるのが楽しかったです。

- 未来は幅広い。自由に生きようと思う。

- 自分の理想の人生を考える時間になった。実現できるかわからないけど、計画があればそれを目指して頑張れるので大切だと思った。

- これからも1分1秒を大切に、人生を楽しんで行こうと思います。

- 夢は語れるうちに語っとかないといけないので、ビッグドリ-ム語りました。

- 人生絶対こんなにうまく行かない!! 将来に不安しか残らないが頑張ろうと思った。

- みんなも僕も世の中に名が広まることばかり考えているなと思った。老いたら田畑を耕したい。自分で作った野菜や米を食べたい。

- 自分の将来を考えることで希望を持つことができました。

- 自分の「死」について、これまでしっかり考えたことがなかったので、自分はどれくらい生きて何がしたいのか、そのために今どんなことをすべきなのかを考えることができ、自分を見つめ直すことができました。これからもちょこちょこ考えていきたいと思います。

- このカレンダ-のように本気で130歳まで生きて、おばあちゃんになっても自分のやりたいことは諦めないで自分だけにしか創れない人生をこれから末永く全力で楽しんで行きたいです!!

- 人生は大きな出来事ではなく、小さな事の積み重ねが大切だとわかった。

Memento Mori

Do you know the Latin saying “Memento Mori”? It means “Remember that you (will) die”. There is a Japanese book by Shinya Fujiwara that is titled “Memento Mori” that discusses this idea.

The 3rd Year students in our school learn about “Memento Mori” in their science classes. As shown in the diagram, we are faced with many different situations throughout our lives, where we must make important decisions, and go through with them. What is required in these situations is the ability to think with one’s own head by way of self-determination. But this is not something that is easily developed, it is fostered through everyday learning and experiences. Based on this ability, students are studying about “Lessons from Death” in their science classes.

Our students design a “Life Calendar” using a graph to express their entire lives as just a single year. We hope that this experience helps them have a deeper understanding of their daily lives.