理科教諭なべやんの「学内探訪」 Nabeyan's Column

2016年5月より、本校理科教諭の田邉利幸が綴った「学内探訪」コラムを連載していきます。

キャンパス内の名所や豊かな自然環境をご紹介していきます。

連載!理科教諭なべやんの「学内探訪」

<掲載に際して>

「学校」という空間は、人間が生活する環境の中でも”特異”な空間です。本校の場合主に近畿圏各地の居住地域から、900名近い人々がこの岩倉の地に通い、集い、学び、お互いを高め成長する場となっています。

そして午前8時から午後5時までの校内は、未来の無限の可能性を秘めた若者の活気が満ち満ちています。ある場面では授業としての「教科の学び」が、また「かけがえのない友人との語り合いや交流」が、そして放課後は「個性的で多様な先輩や後輩との学び合い」と、学び通しの9時間があっという間に過ぎていきます。

これらのさまざまな経験は、今後の豊かな人生を築き上げていく上で何よりも大切な宝物です。

そんな豊かな3年間を「学校環境」の視点から振り返ってみた時、この地には四季折々に変化する比叡山や北山、西に流れる岩倉川の自然の景観や、季節の移ろいを感じて多様に変遷する豊かな動植物が生息しています。そして同時に、香山建築研究所の設計による建造物、空間構成、そこに組み込まれた”芸術作品”にも注目したいと感じました。子どもたちが快適に生活できることを何よりも大切にし、校地の空間や構造物のデザイン、校舎間や空き地への動きを科学する「動線の科学」、教科教室内の機能性や教科MSの空間構成など、本校に関わるデザイン的要素のすべてが「芸術作品」であり、また、「建築工学の最先端の現場」でもあるように思うのです。いわば子どもたちは、宇宙・自然・芸術・環境・人間・工学の多様な視点から創造された作品群の中で学校生活を送っていると言っても過言ではないと思います。

ある時、何気なく校内を歩いていると、自然物や構造物の方から次から次にメッセ-ジが伝わってきました。今回そのメッセ-ジに促されて、「学内探訪」(適宜「学外探訪」も)と題する連載を記してみます。雑駁な文章で不足を感じる点は多々ありますが、ご一読いただきご批判、ご鞭撻いただければ幸いです。尚、英文Summaryは本校英語科のDavid Foremanが担当しています。

田邉利幸

第108回 時空を超えた旅

~2021社会科の実践より~

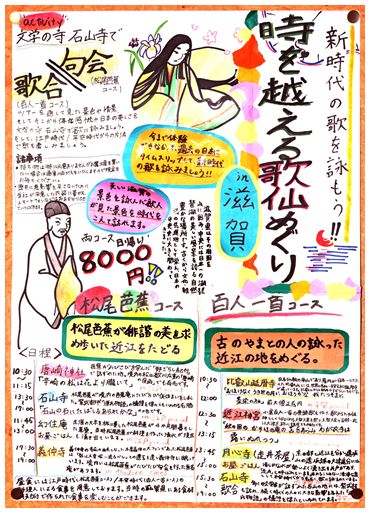

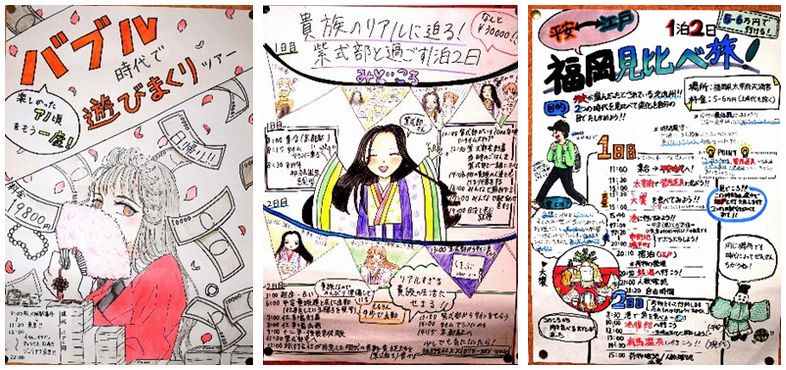

立志館1階の北西廊下には、時間と空間が周囲とは異質な場所があります。ここでは、2021年度2年生の生徒のみなさんが創意工夫を凝らしたシ-トが展示されていて、その内容が時空を超えた実に興味深い内容となっています。「時を越える歌仙めぐり」「バブル時代で遊びまくり」「北海道を食べ尽そう」「貴族のリアルに迫る! 紫式部と過ごす1泊2日」などの見出しも見事です。

立志館1階の北西廊下には、時間と空間が周囲とは異質な場所があります。ここでは、2021年度2年生の生徒のみなさんが創意工夫を凝らしたシ-トが展示されていて、その内容が時空を超えた実に興味深い内容となっています。「時を越える歌仙めぐり」「バブル時代で遊びまくり」「北海道を食べ尽そう」「貴族のリアルに迫る! 紫式部と過ごす1泊2日」などの見出しも見事です。

以下に担当の八木教諭から寄せられたメッセ-ジを紹介します。

~時間旅行へ行こう!キャンペーン企画~

この課題は2021年度の2年生社会科で取り組んだものです。

「もしもタイムマシーンが開発されたら・・・」という前提で生徒自身が旅行会社の社員になってツアーを企画するという内容です。日本のある地域を1つ選んで、時代を超えて様々なツアー企画を考えます。地理的要素と歴史的要素の両方を組み入れながらプランを立てていきます。選んだ都道府県の現在の様子に加え、過去にさかのぼって、当時の出来事、人物、風習、文化を総合的に理解し、その特徴をふまえたうえで作業を進めなければならないので、社会の総まとめ的な課題となっています。毎時間の授業の中で、豊かなアイディアを出しながら楽しく作業を進めていました。

生徒それぞれが旅行ツアーを紹介するポスターには、ツアー名、日程や見どころ、お土産などが絵と文で描かれ、カラフルで見ごたえのある作品に仕上がっています。

A Trip Through Time and Space

On the first floor of the Risshikan Building, there is a place that is different to everything around it. This is where the creative and elaborate projects by last year’s Year 2 students are on display, each of which contains a trip through time and space with their interesting contents. The titles are “Poetry Through Time”, “Having fun in Bubble Times”, “Eating in Hokkaido”, “Being close to Nobility. Spending a night with Murasaki Shikibu”, and so on.

On the first floor of the Risshikan Building, there is a place that is different to everything around it. This is where the creative and elaborate projects by last year’s Year 2 students are on display, each of which contains a trip through time and space with their interesting contents. The titles are “Poetry Through Time”, “Having fun in Bubble Times”, “Eating in Hokkaido”, “Being close to Nobility. Spending a night with Murasaki Shikibu”, and so on.

Ms. Yagi, the teacher in charge of the assignment, made the following comments.

“Let’s travel through time! Campaign Plans”

This is an assignment that the 2021 Year 2 students worked on in their Social Studies classes. The contents were based on the theme “If we had a Time Machine…”, and the students had to imagine that they were travel agents who had planned a tour. They chose an area of Japan and planned a tour that spanned an era. They had to think of a plan that included both geographic and historic elements. Because the students needed to take into consideration the present situation in the area, as well as its past, including events, people, scenery, and culture, it meant that they were able to include all aspects of their Social Studies classes through this project. During each class, the students enjoyed working on their ideas.

The students made colorful posters about their tours with information about things such as tour dates and highlights, as well as souvenirs and so on.

《Words》elaborate 念入りに仕上げた、凝った、精巧な、agent 代理人、セ-ルスマン、souvenir お土産、記念品、geographic and historic elements 地理的、歴史的要素

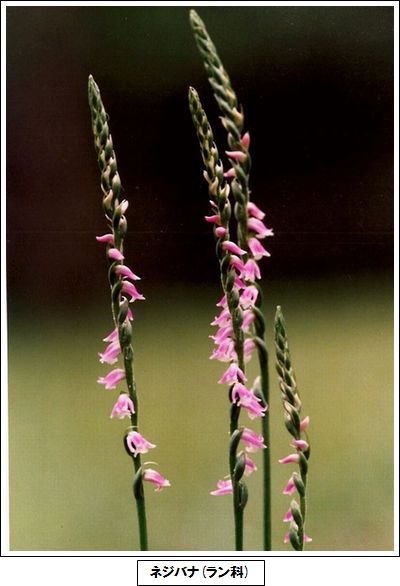

第107回 学内花模様

~春から夏の彩り~

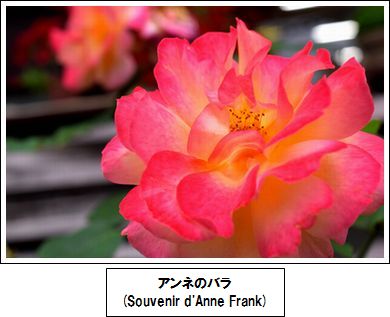

春から夏にかけての学内は、色とりどりの花々が咲き誇ります。それぞれの植物にとって花は他のどの部分より目立つ必要があるため、色、形、場所などのどの点でも懸命にアピ-ルしています。では誰に向かってアピ-ルしているのでしょうか。残念ながらヒトではなく、花粉を運んでくれる昆虫や鳥などの動物にアピ-ルしているのです。花びらの色は紫外線の吸収・反射の程度で、虫たちにはヒトとは違う別の色模様を用意しているものもあります。また、花の蜜のある場所を「蜜標」(みつひょう、ガイドマ-クとも呼ばれる)で知らせる花もあります。そんな姿や香りを工夫して植物はさまざまな動物たちを呼んでいるのです。 またタンポポの綿毛は、花のあとの種子をより遠くに飛ばすための、少し強めの風を待っている姿です。近くに着陸する弱い風では飛ばないのです。

またタンポポの綿毛は、花のあとの種子をより遠くに飛ばすための、少し強めの風を待っている姿です。近くに着陸する弱い風では飛ばないのです。

学内には、あちこちに植木鉢、プランタ-、地に植えたものがあり、季節ごとに違う花が咲き、多彩な色にキャンパスが彩られます。中学生のみなさんも季節の花々に見守られながら、大切な青年期を自分だけにしか染められない”自分色の人生”を是非過ごしてみてください。

The Colors from Spring to Summer

As spring turns into summer, we can see many types of flowers blooming around the school. Because plants need their flowers to stand out more than any other parts, the flowers do their best to make an appeal with their colors, shapes, and positions. Unfortunately, they are not appealing to us humans, they are appealing to the insects, birds and animals that carry their pollen. The ways the colors of the petals absorb and reflect the ultraviolet light are so that the insects and so on see the flowers in different ways to humans. Some flowers also have a “guide mark” to show where the nectar is. With their appearances and scents, the plants invite all sorts of animals.

The Dandelion waits for a strong wind to help its fluffy flowers with seeds on them fly away as far as possible. They don’t fly with a weak wind.

Within the school, you can see a variety of flowers in the pots and planters that flower in different seasons, making the school full of colors. As the flowers watch over you during your adolescence, please choose the color that is only yours for your future.

《Words》昆虫 insect、花粉 pollen、紫外線 ultraviolet light、できるだけ~ as~as possible、青春期 adolescence

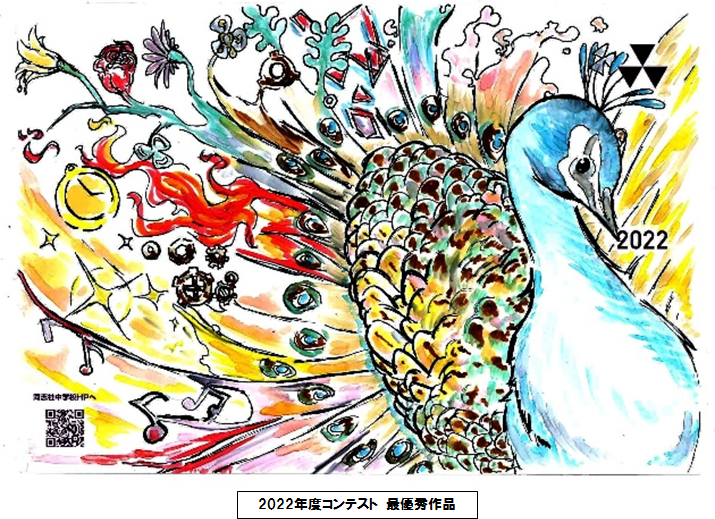

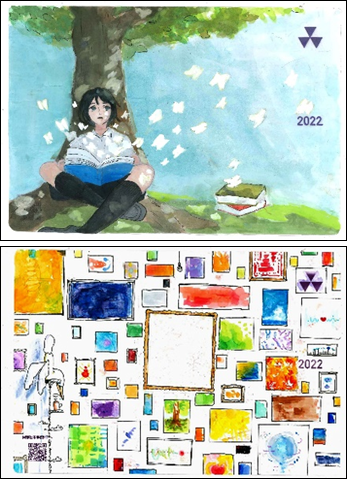

第106回 孔雀なのか、いや火の鳥なのか!?

~2022年度 生徒手帳表紙デザインコンテスト~

今年度もこのコンテストに、数多くの独創的な作品が寄せられました。

「審査」とは本当に難しい作業で、ひとつひとつの作品と向き合っていると、どの作品からも、そこに込められたメッセージが届けられ、そこに共感していると審査の判断にとても迷います。

今年の最優秀作品は、若くほとばしるような圧倒的なエネルギーを感じるものでした。特に、私と鳥と目線が一致した瞬間は、羽毛やその先端から飛び出す、多様で豊富なメッセージを、その目からすべて感じてしまうほどでした。またこの作品には遊び心も垣間見えます。波しぶきの先端のハート形、冠羽のひとつが同志社マークなど。

他にも「ハイジの世界」が全面に表現されたもの、中学生の日常の表情が3コマ漫画風になったもの、帆船が大洋を航行しているものもあり、みなさんの発想力、デザイン力に脱帽でした。

みなさんも、お手元の生徒手帳を日々活用して、自分の予定や感想、想い出を記して、手帳全体を自分色に染めまくってみてください。

Student Diary Design Contest

Again, many students submitted unique designs for the contest this year.

Because I could see that each of the designs had its own message, and could feel a connection with the designs, it was really hard to “judge” them and make a decision on the prizes.

This year’s top prize was full of youthful and overwhelming energy. Especially, looking at the eyes of the bird, I couldn’t help but feel the message that came from the diverse and abundant feathers, and from those eyes. If you look closely, you get a glimpse of playfulness in the design. You can see a heart shape and the symbol of Doshisha in the waves.

Among the other designs, there was a scene from The World of Heidi, a manga style expression of a day in the life at junior high school, and a sailing ship crossing an ocean. I take my hat off to the imagination in all of the designs.

I hope that everyone can use their diary to record events, ideas, and memories, using their diary in their own way.

《Words》脱帽 take my hat off to

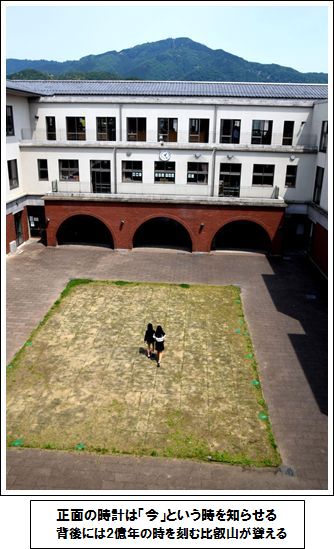

第105回 時は自らが刻む

~チャイムの鳴らない学校~

本校では「チャイム」が鳴りません。このシステムを「ノ-チャイム制」と呼んでいます。よく学外の方からは「チャイムが鳴らないのに生徒さんは授業の開始とかちゃんとわかるのですか?」と聞かれます。その答えは、みなさんの実際の行動が示している通りです。時には、教員が授業を忘れそうになっている時に、生徒のみなさんの存在で授業があることを気づかせてくれた時もありました。

大学や社会一般では普通、チャイムはなりません。周囲の時の情報を参考に、自ら判断し行動を決めています。

現代社会はより正確さを求めて進んできました。しかし、自然界の移り変わりには「ゆらぎ」があり、それに応じて生物は時を刻んでいます。渡り鳥の移動、植物の開花などはその代表例でしょう。私たちも、時の刻みに支配されすぎない生活にこそ「ゆとり」が生まれるのでしょう。

ある人は言います。「時の刻みは、自分とは無関係に決められた規則通りに進んでいる。そう思うと、時間に置いてけぼりになったような気もする。・・・けれど、何かに没頭する自分に逆に時が追いかけてくるぐらいの生き方も大切。…自らの時の刻み方ひとつでその人の人生は大きく変わってくる。」

同志社は自主・自律を育てる学び舎です。時の歩みに支配されすぎずに、時を支配するぐらいの意気込みで、中学校生活を過ごしてみてください。

The Passing of Time

Our school doesn’t have any school bells or chimes. We call this a “No Chime” system. People often ask us “How can the students know when classes start without any chimes?” The answer is that everyone’s movement tells us what time it is. One time, a teacher almost forgot about having a class, but when the students moving to the classrooms, the teacher was reminded about it. Like in a university or in society, there are no chimes. By taking in timely information from their surroundings, people can make decisions about their actions.

Modern society has developed in a way that accuracy is being asked for more and more. In nature though, there is more “flexibility”, and creatures pass the time according to that. Birds that migrate and plants that flower are examples of this. If we also didn’t let the passing of time control us we could live a more relaxed life.

Someone once said “By always following time, you follow rules that are not meant for you. It’s like time leaves you behind. So it’s better to live by immersing yourself in something, and time will catch up with you. The way that you pass your time can change your live.”

In Doshisha we encourage independence and freedom. We shouldn’t let time rule us, but spend our days at school taking charge of how we spend that time.

《Words》ノ-チャイム制 “No Chime” system、正確・厳密 accuracy、移動する migrate

第104回 足跡が残らない世界で

~足跡の意味~

みなさんは、家から学校までの道のりで「土」を踏むことはあるでしょうか。都会の生活では9割以上の人が、土を踏まない生活を余儀なくされていると思います。でも、私たちが暮らしている惑星地球は、本来、岩石と土からできている星です。昔から土を踏み、その結果として足跡が残ることは地球人としては当たり前のことでした。

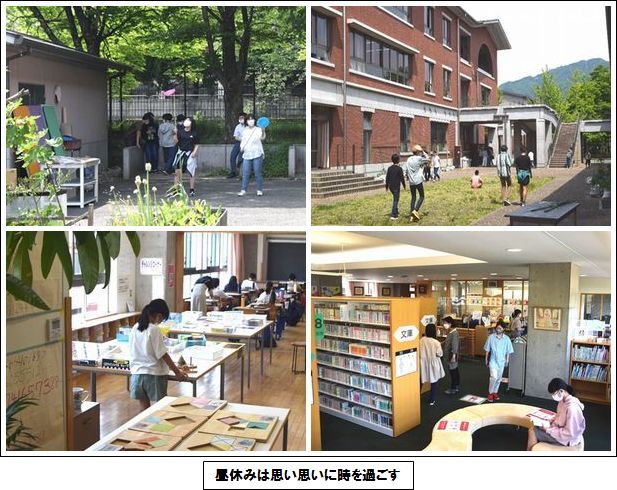

ある日、学校内でどこに足跡があるのか探してみました。すると、想遠館南側の土の部分に足跡(靴跡)が残っていました。またアスファルトの上にも移動方向がわかる跡が…。これは生徒のみなさんが、昼休みに元気に遊びまわった痕跡ではないでしょうか。このように、足跡があればさまざまな行動を想像できる証拠なので楽しいのです。

ある日、学校内でどこに足跡があるのか探してみました。すると、想遠館南側の土の部分に足跡(靴跡)が残っていました。またアスファルトの上にも移動方向がわかる跡が…。これは生徒のみなさんが、昼休みに元気に遊びまわった痕跡ではないでしょうか。このように、足跡があればさまざまな行動を想像できる証拠なので楽しいのです。

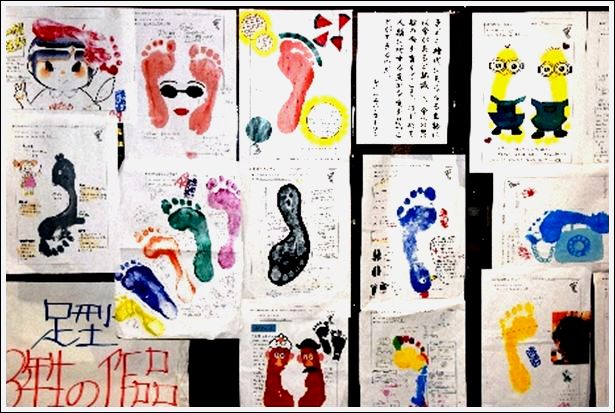

3年理科Ⅱでは「足型作成」という課題があります。卒業生の作品が理科MSに掲示してあり、ここでもみなさんの豊かな独創性に脱帽です。直立二足歩行になった私たちの足は、他の生物には見られない足裏の特徴を獲得しました。その形を分析することは「形の科学」としてもとても面白いです。

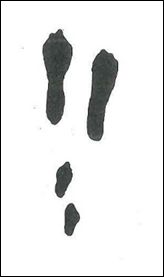

ところで右図の足跡は何の動物の足跡でしょうか。

問いかけに答えた当時の中学生が考えた図をいくつか紹介します。みなさんはこの動物の正体はわかりますか?

さて、みなさんはこの「足跡の残らない世界」で何を残すのでしょうか、また、何を残したいと思いますか?

A World Without Footprints

I wonder if everybody steps on some “dirt” on their way to school. Living in the city, I think that more than 90% of people can’t help but live without stepping on dirt. But this planet that we live on is made from rocks and dirt. From the past, stepping on dirt, and leaving footprints, has been taken for granted.

One day, I searched for footprints around the school. I was able to find a footprint (shoeprint) in the dirt near the Souenkan building. I also found one on the asphalt nearby. They might have been the footprints of somebody who had played at lunchtime. If you find a footprint, it can be interesting to imagine where it came from.

In our 3rd year science classes, we study about types of footprints. Some of the students’ projects can be found in the Media Space. As we developed into upright bipedal walkers, our feet took on features that are not found in other creatures. The analysis of these features could be called a “science of form”.

What animal’s footprints do you think are in the diagram on the right? The pictures next to it are what some of our students thought. Please think about it.

What do you think will remain in this “world without footprints”? What do you want to leave behind?

《Words》足跡 footprints、土、土地 dirt、直立二足歩行 upright bipedal walkers