言葉の捉え方をめぐって

リフレーミングを手掛かりにして

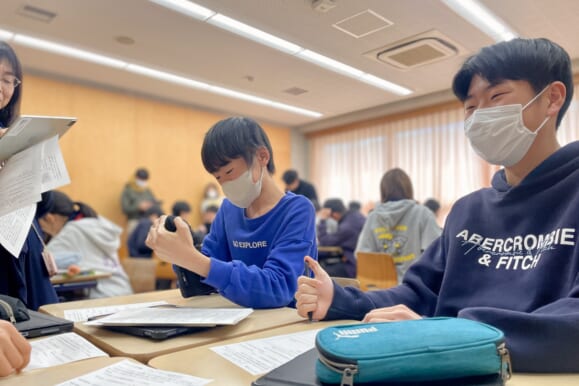

相模先生の授業で、言葉の捉え方に焦点をあててリフレーミングのワークショップが行われました。リフレーミングとは、すでにもっている思考や見方の枠組みがあるとしたらそれを組み直すというイメージです。「優柔不断」と表現するか、「思慮深い」と表現するかではまったく違った印象になります。日頃のニュースでも新聞会社によって取り上げ方が違いますし、ある野球チームが「敗退」なのか「善戦」で、伝わる印象も異なります。私たちが日々受け取る情報は編集されたものであるという視点を持つことが、今の情報社会においてますます重要性になってきています。また、ネットの情報は拡散を狙った言葉が使われることが多く、極端な表現やセンセーショナルなタイトルが使われることもしばしばあります。私たちはいつも、「どの立場から書かれたものか」、「言葉の選択の背景」を意識しながら、情報を判断するちからが必要なのだと実感します。

生徒たちのワークとして、リフレーミングをとっかかりにして、自分の短所を別の視点から見つめ直し、ポジティブな言葉に置き換えるという活動を行いました。

生徒からは、

・「人それぞれの悩みがあって、でもそれは主観的な考えに過ぎないと気づいた。だから、1人で抱え込んでいることがあったら友達とかに客観的な意見を聞いて視野を広げることも大切なんだと感じた。」

・「人の良いところを伝えるのは楽しく、喜んでいるのをみて日頃からもやってみたいなと思いました。」

・「すぐ他人に頼ってしまう、という短所が私にも当てはまっているなと思ったけれど、それは逆に1人で抱え込まずに周りを信頼できる、という長所も見つかって、捉え方によって全然変わってくるんだなと実感」

などの意見が出されました。そして、相模先生は次のように話されました。

「ある人が正しいことを言っているが、どの立場からどのように発言するかによってまるで違ったものになる。たくさん言葉を知ることによって、いろいろな表現ができる。そのときにどのような言葉を使うか、声かけしてあげるか、友達に対しても自分に対してもそうでうね。たくさんの言葉を身につけていきましょう」(相模先生)

私はこれは、単なる言葉遊びではないと感じましたし、情報リテラシーやメディアリテラシーにつながるとも思いました。自分がどんな言葉を使うかを意識することで、より豊かなコミュニケーションや人と人とのつながりが生まれる情景が広がりました。(文:沼田 和也)