パソコン分解がアート作品に

資源の循環を学ぶメディア・スペース

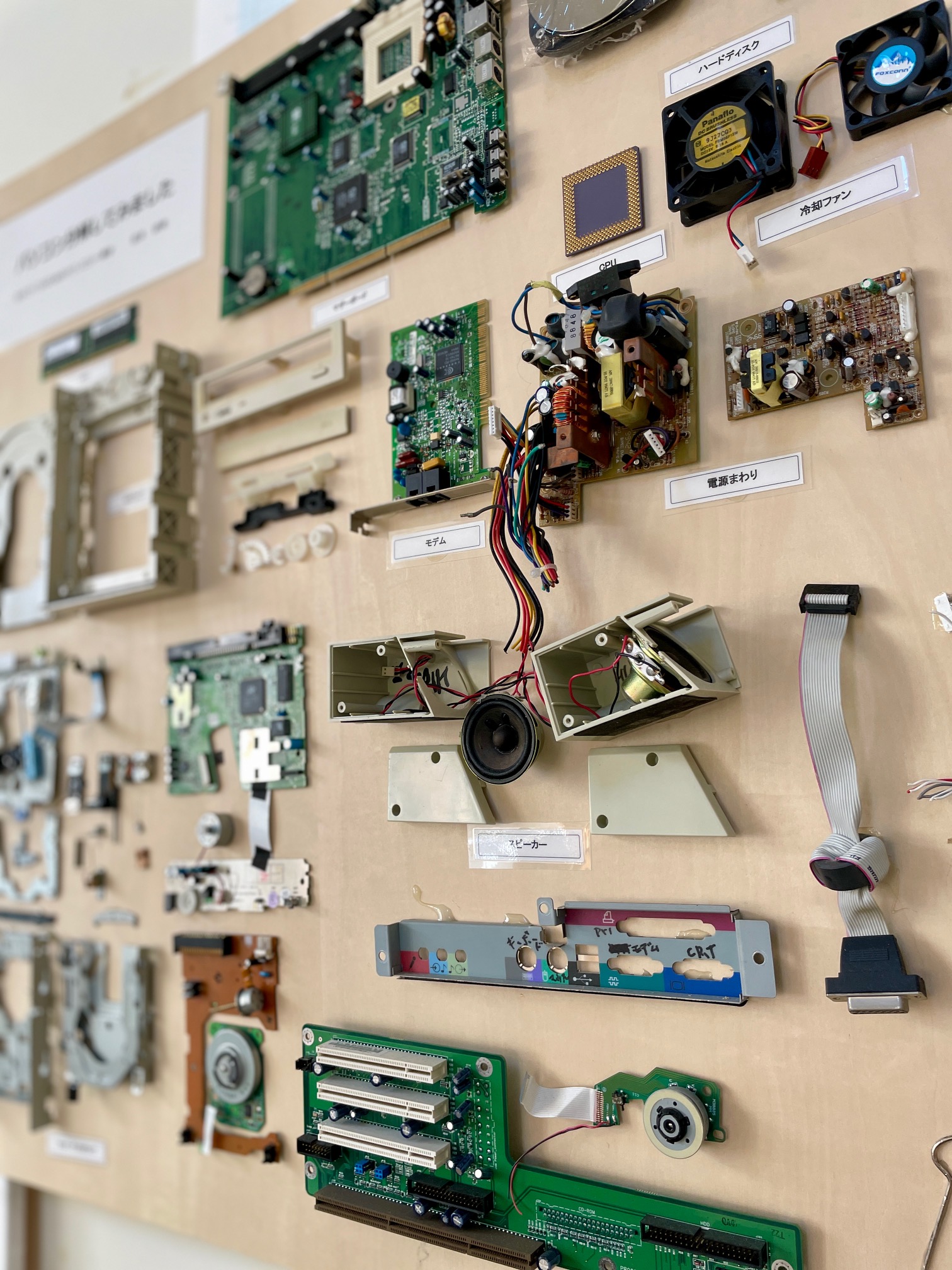

本校想遠館入口のメディアスペースに、ひときわ目を引く展示が並んでいます。そこに置かれているのは、廃棄対象となったパソコン部品のアート・オブジェです。生徒たちは思い思いにパソコンを分解し、基板や冷却ファン、ケーブル、CPU、HDDなどを組み合わせて、アート性あふれるオブジェへと変身させました。

分解とは、ただの分解にあらずで、作り手の設計思想をトレースする学びなのです。

・なぜこの位置に基板があるのか?

・なぜ冷却フィンがあるのか?

一つ一つの部品に固有の理由があり、どれ一つでも欠けるとパソコンとして機能しなくなります。分解の過程で自然と湧き上がる「ハテナ?」は、探究心をそそります。調べてみて一つのハテナが解消すれば、その困難を克服するために導いた先人たちのアイデアに感嘆することになります。まさに”設計のひも解き”であり、知恵の再発見なのです。

今年の大阪万博のサーキュラーエコノミーの館で展示されていたNTTのリサイクルの取り組み、小型家電リサイクル協会の取り組みにも通じるところがあります。メディア・スペースのパソコンの分解展示は、アート・オブジェの表現にとどまらず、社会全体の資源循環の動きを知るきっかけにもなっているのです。

NTTドコモは「one for earth」というスローガンのもと、使用済み携帯電話を分解・油化・精錬し、貴重な金属を回収するリサイクルを推進しています。資源循環型社会を実現するための大きな挑戦であり、携帯電話の中に眠る「都市鉱山」の掘り起こしでもあります。

同じく、小型家電リサイクル協会も、小型家電リサイクル法に基づき、鉄・銅・レアメタルなどを回収し、再び社会の資源として循環させています。東京オリンピック・パラリンピックのメダルがリサイクル金属からつくられたことは、その象徴的な成果ではないでしょうか。

生徒たちが作ったパソコン分解オブジェは作品展示だけでなく、分解=学びの探究 × アート表現 × 資源循環というメディア・スペースの新しい展示携帯を示唆しています。先人たちの知恵と工夫に触れ、次の製品やサービスを想像するきっかけとなります。今後、企業や社会が取り組むリサイクルの姿勢とともに、生徒たちの学びをデザインしていきたいと思っています。(技術科 沼田 和也)

参考記事)