身体で感じる体験の余韻

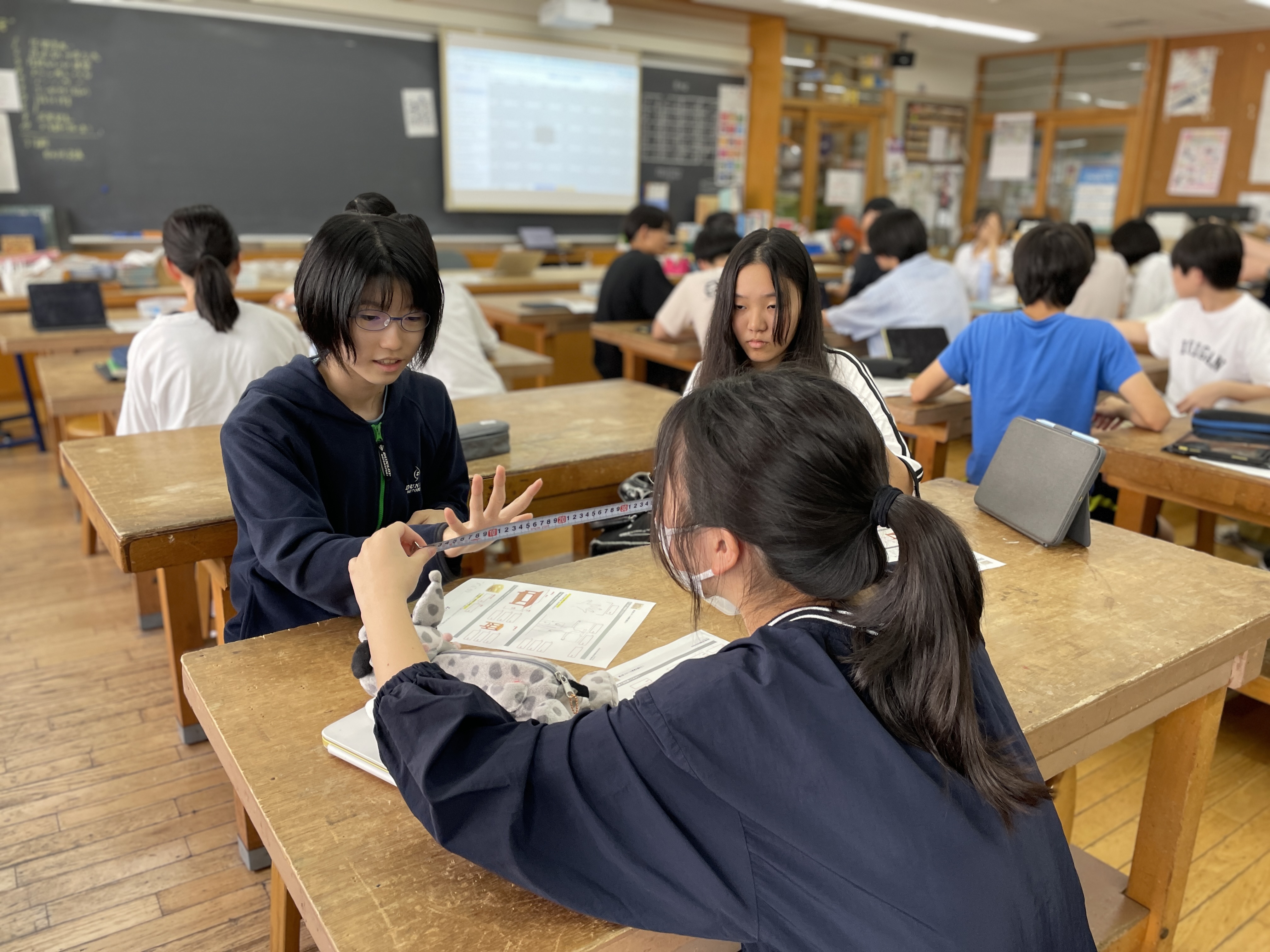

スケール感覚を磨く

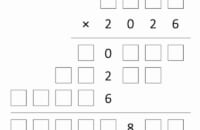

図面を見て、その建物の大きさが目の間に浮かんでくるでしょうか?普通の人にとっては、図面と本物はつながっていなくて、本物がわからないからこそとんでもない図面のミスをしますし、ある意味では本当の図面を自分の身体に落とし込んでないから、本物を想像することすらできないのではないでしょうか。そのちぐはぐな状態を解消しようとする実習が今回紹介するスケーリングの授業です。

私たちはすでに、自分の中に“ものさし”を持っています。手をひろげた長さ、腕を伸ばした時の長さ、身長も靴のサイズもそうです。

「意外と長かった」

「160こえてる!」 「靴履いてるからと違う?」「あ、そうか」

自分のパーツの長さを図った後は、自分の目の前の机やいすも長さ・高さを測ります。

すると、自分のパーツの長さを基準にして、ものを”はかる”ための”ものさし”として扱うことができるようになります。

さらにいろいろなワークを経ていくと、生徒たちは自分自身の”ものさし”を手に入れ、教室やチャペルなど自分よりはるかに大きなもの空間を見ただけで”だいたいわかる”ようになります。このスケール感を手に入れた者同士は、図面で会話することもできるかもしれないとわくわくしてきます。身の回りのものを物理量にしてみるだけでも、いつも見慣れている空間が、思いがけない発見の場に変わり、「長さ」が自分と建物をつなぐ“実感”へと変わっていきます。探究授業で行っている建築授業では、類設計室とのコラボレーションで充実したワークショップを行っています。専門家と直接アドバイスをもらったり評価してもらったりできる探究授業では、あっという間に、上質な感性を身につけていきます。

蛇足になりますが、今回の授業では長さがテーマでしたが、同志社中学校ではトラス構造における「引張り」と「圧縮」を感じる授業もしていました。エディンバラにあるフォース鉄道橋は「鋼の恐竜」と言われた巨大なトラス橋ですが、その構造をしめすデモンストレーションが有名で、真ん中に座っている人が日本人の渡邊嘉一です。本校でもそのデモンストレーションにより、トラス橋の「引張り」と「圧縮」を身体で感じるワークをやたことがあります。(技術科 沼田 和也)

関連記事

お知らせ

類設計室は、7月の学びプロジェクトでの計測器のワークショップで来ていただいたHORIBA製作所の建築設計を手がけれた実績をお持ちです。