製図はものづくりのDNA

世界共通の図法がものづくりを飛躍させる

1年生技術の授業で学ぶことの中に、「製図」というテーマがあります。あるものの形や大きさや状態を、いかにしてうまく他者(後世)に伝えるかというテーマに向き合って編み出してきた発明みたいなもの、知恵と苦労が詰まったものであります。

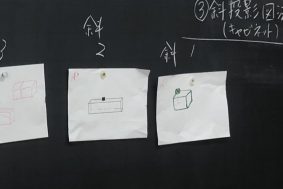

生徒のみなさんに伝言ゲームのようなことをやっていただきました。先頭の人だけが、注文された物体を見ることができて、残りのひとは言葉だけで伝えていってもらいます。最後の人が、ペンをとって形を描いてもらいます。

いろいろな図がでてきます。「どこでこうなったのかなあ?」と不思議なものまで出てきて、ユーモラスで面白いのですが、驚くことにみなさんの図の書き方にいくつか共通点が見いだせます。

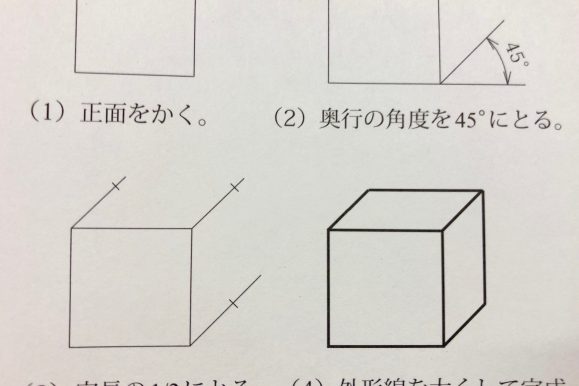

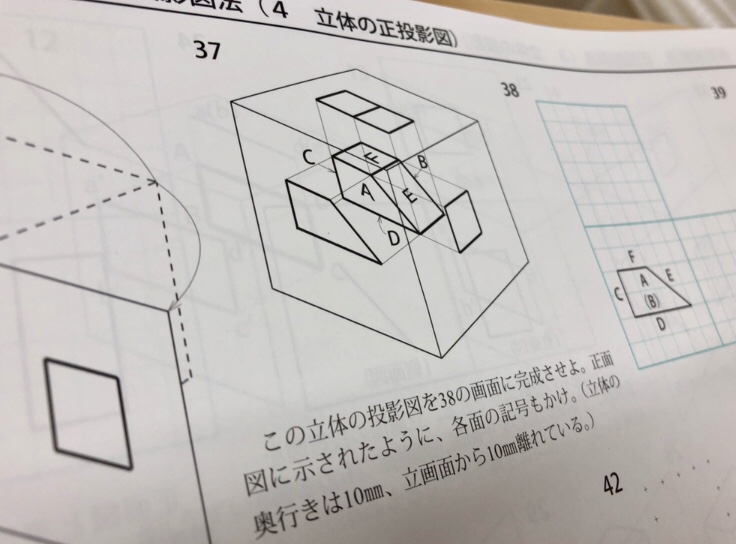

一番多いのが、正面図に対して側面を右斜め(左斜め)に影のように伸ばして描くやり方です。そしてたまに、真正面から見た図を描く人がいます。直観で描いていただいた図ですが、すでに名前がついてます。前者を斜投影図法(キャビネット図)、後者を正投影図法と呼ばれている図法です。「製図」としてみるともうすこし厳密にルールに則った書き方にする必要がありますが、それは今後の授業で精度をあげた描き方ができるようになっていきます。

この”ルール”と表現したものですが、自由でない感じがして一見「窮屈」な感じに思われた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、この世界共通のルール(スタンダード)こそが、ものづくりを飛躍させた鍵なのです。

このあたりの話はまた授業でお話しましょう。(knumata)