もしも20世紀初頭にXがあったなら・・

知的負荷の高いアウトプットでセンスが試される

20世紀初頭の日本と世界の歴史を講義したあと、篠原先生は生徒たちに問いました。

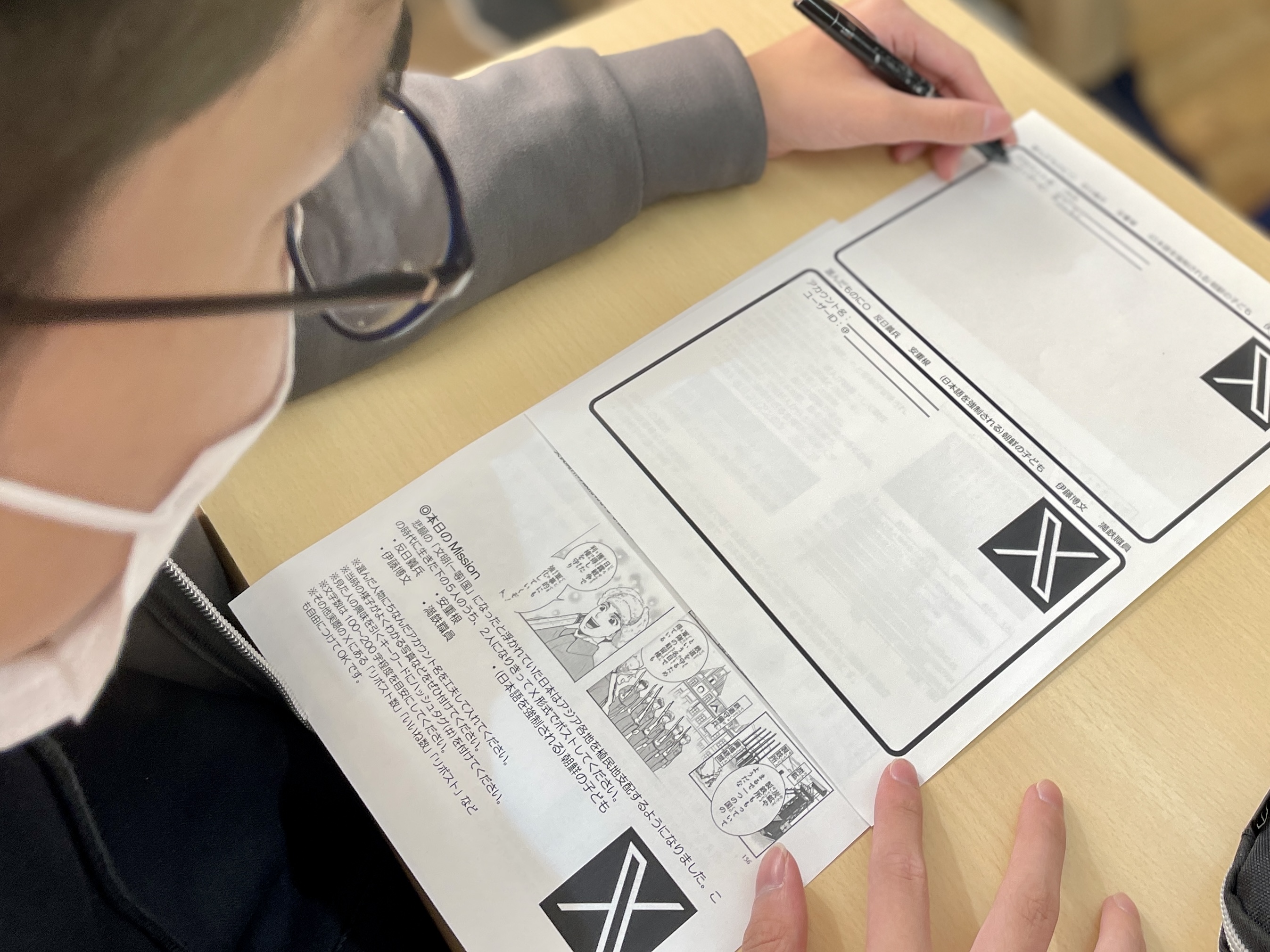

「もしも20世紀初頭にXがあったなら、何をつぶやく?」

「どの立場に立って何をつぶやくか?」

たくさんの重い知識をもらった直後だけに、気軽につぶやけるものではないなと生徒たちは感じました。

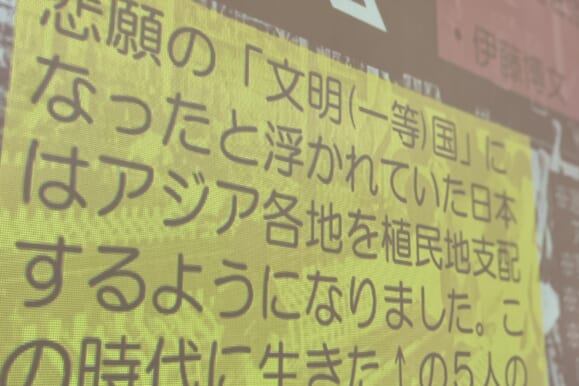

篠原先生がいつもいっていること、それは「歴史を学ぶとは、単に事柄を暗記して終わりではない」こと、「歴史の事実をいかにして生きる自分事として感じ、今を考え、未来を思うことが大切だ」ということです。その教えをガイドに20世紀初頭、それは日清、日露と大戦に向かう世界と日本をより深く学んでいく単元での風景です。

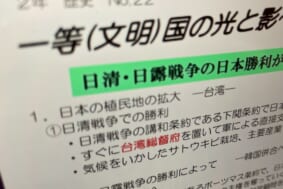

たくさんの犠牲を伴う戦争を学ぶとき、それぞれの人がもっている生活や立場の文脈をつかむことがよいきっかけとなります。篠原先生は、まず当時の新聞の風刺画を使って、当時の情勢を感じることから始めます。次に、資料をもとにして日露戦争へ向かう時代を学び、「もしその時代にSNSがあったら、どんなつぶやきを投稿するか?次の立場にたって仮想ツイッターXでのつぶやきを表現してほしい」という問いを生徒たちに求めました。

「伊藤博文だったら?」

「もし自分が当時の朝鮮の子どもだったら?」

講義で授かった知識を自分の感性でひも解く時間です。歴史を自分のものとして学ぶとはどういうことかを感じる時間です。過去の出来事は今の私たちにどのような意味を与えてくれるのか?それは過去から史実を受け取る私たちの感性にかかっています。篠原先生の授業を見学にいくと、いつもE. H. カーの「歴史とは現在と過去との間の尽きることを知らぬ対話」というフレーズを連想してしまうのは私だけではないと思います。(教頭 沼田 和也)