直感を手がかりに建築の世界へ

感性と理の往来

A3用紙いっぱいに広げられた建築写真。それはまるで、建築のパレットのようでもあります。生徒たちに、その中から「これがいい!」と思ったものを選び取ってもらいます。最初は説明できなくても、心が強く反応した「これ!」という感性を手がかりにして、建築を深めていくワークです。

同志社中学校では、一級建築士事務所「類設計室」とのコラボレーションによる特別カリキュラム「こども建築塾」をベースに探究の授業を展開しています。建築を“つくる”側の視点でアプローチした1学期とは角度が変わって、“感じる”側の視点からも探究する学びです。建築を学ぶことは、図面やデザインの専門知識を覚えることだけではありません。むしろ、「なぜ自分はこれを良いと思うのか?」を問い直すこと、そのような自分との対話を深めて見えてくるものこそが大事にされる世界かもしれません。

生徒たちは、最初に「いい!」と感じた空間の写真をハサミで切り抜く。

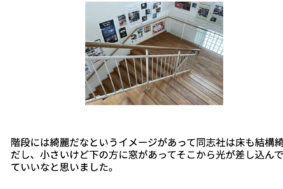

「光の入り方が気持ちいい」

「外と内がつながっている感じが好き」

ハサミで切り抜きながら自分の好みの「なぜ?」を自分自身に問うていきます。写真を3つ選び、それをプリントに糊で貼り付け、その横に「なぜ?」の理由を書きます。それは自身の対話を言葉として表に出す活動でもあります。手を動かすうちに、具体化した言葉が一つ二つと出てきます。気が付けば一つの詩のような分析文になっているのです。アナログ作業だからこそ、自分の感覚が手を通して外にあふれ出してくる。生徒たちの様子はそんな風に見えました。この一見簡単そうに見える活動も、生徒たちの哲学的なマインドが整っていれば言葉が湧き出してきます。

建築を考えるとき、大事なことはデザイナーのように細部まで理をつけていくことのように思えます。形や構造、色や肌触り感にまで理由を与え、機能性や効率性を追求する視点がたくさんあればあるほどすごいと思えます。しかし同時に、それはまるでアーティストのように「私が思う」という感性を真ん中に据え、空間と対話して新しい価値を探していくことも大事なんだろうと思えます。前者の方は自分でなくてもできる可能性がありますが、後者はまさに他者や自分以外の何かでは代替できないものだと思うのです。

今回の類設計室のワークでは、感性を頼りに自己の対話を深めながら、デザイナーとアーティストのまなざしの両方の世界を行き来きするという、知的負荷の高いワークだったと思います。手を動かしながら考えることを大切にしている「こども建築塾」のコンセプトを、この1コマのワークで感じることができました。感性と理性が交差するところに、建築を観る目は少しずつ肥えていくんだなと思いました。(技術科 沼田 和也)

<お知らせ>

類設計室は、7月の学びプロジェクトでの計測器のワークショップで来ていただいたHORIBA製作所の建築設計を手がけれた実績をお持ちです。