大屋根リングを作る!

壮大な建築との対話 が教えてくれる「学びの本質」

自由研究(探究)に取り組んでいる3年生の生徒が、大きな模型を中間発表として持ってきて見せてくれました。大阪・関西万博のシンボル、大屋根リングの精密な模型です。先日、私も実際にその場所で、空を切り取る巨大な木造建築を見上げてきましたが、あの大屋根リングをよくぞ模型にしたものだと脅かされました。見せてくれたこの模型は、単なる彼女の思い出の品だけではないと感じましたし、図面と格闘し、創造力を注ぎ込んできた彼女だけのリングの一部であり、壮大な建築と深く対話した軌跡そのものと言えると感じました。

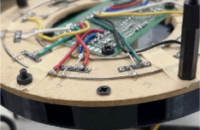

藤本壮介氏の代表する設計チームによってつくられた大屋根リングは、「多様でありながら、ひとつ」というコンセプトを持ち、世界中の人々が集う求心力となってきました。日本の伝統的な木造建築技術「貫(ぬき)」や「継手(つぎて)」の考え方を応用して、木材そのものの組み合わせでつくられています。精密な加工と組み立てが求められていて、まさに日本の職人技術の結晶です。建設中は、寸法の調整や木材の品質管理など、数々の困難を乗り越えて完成に至ったとのことです。

彼女は「キットのようなものが売っているが、私は自分で模型を設計しようと思った」と言っています。そんな彼女の取り組みをみて素晴らしいと思うことを書きます。

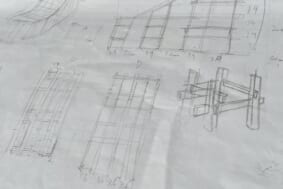

なんといっても、縮尺との格闘により、「図面」という設計者の言語と向き合ったことです。頭の中で三次元の立体を組み立てながら二次元のスケッチに落としてみる。スケッチに書いた想像上のパーツがどこにつながり、構造を支えているのかを考え、想像の精度を上げていく。そして、それを部品図に落とし込み、またそれを頭の中で組み立て可能か検証する。そのような高度な知的作業が何回も繰り返されたに違いないと、彼女のスケッチや下書きの図面をみながら感じました。

次にすごいところは、「何をデフォルメし、どこにこだわるか」という取捨選択です。すべてを忠実に再現することは不可能ですし、自分が見せたいポイントは何か=何を捨てるかの感性がが問われれます。彼女自身が感動した部分、たとえばその構造の美しさを見出したところが表現されている模型であると感じました。彼女は大屋根リングに対する「価値を再定義」し、模型という形で表現され、まさにクリエイティブな行為であると思いました。

また、模型づくりと一口にいっても実際に作るときにはたくさんの困難との格闘で、やり遂げたその忍耐力に脱帽しました。図面通りに部品をミリ単位で切り出し、同じようなパーツを組み立てる作業は、決して簡単ではありません。うまくいかない部分、思い通りにならない箇所を諦めずに試行錯誤を繰り返し、最後までやり遂げるだけの忍耐との格闘は、とても大切な経験だと思いました。

最後に、模型作品として成し遂げたことの価値は、単に精巧な模型が完成したことだけではないと思うのです。最初、万博でリングを見上げた時は、彼女はひとりの”鑑賞者”だったと思います。しかし、彼女は模型を作ることを通して、設計者の意図をなぞり、建設時に生まれる課題を乗り越えるアイデアをトレースし、模型製作という彼女ならではのプロジェクトをやり遂げる経験はまさに大屋根リング建設の”当事者”へと変化していったと思います。実物と模型の行き来を通した学びが、まさに探究であり大きな教育的価値を彼女に与えてくれたと思います。今後提出していただくであろう論文も楽しみです。(技術科 沼田 和也)