”はかる”は未来をつくる基盤

M203004石を磨いて光らせよう!~光沢計で輝きを測る~

HORIBAさんのサイトに掲載されました!

HORIBA×つくるまなぶ京都町家科学館:同志社中学校で初めての出前授業を実施!

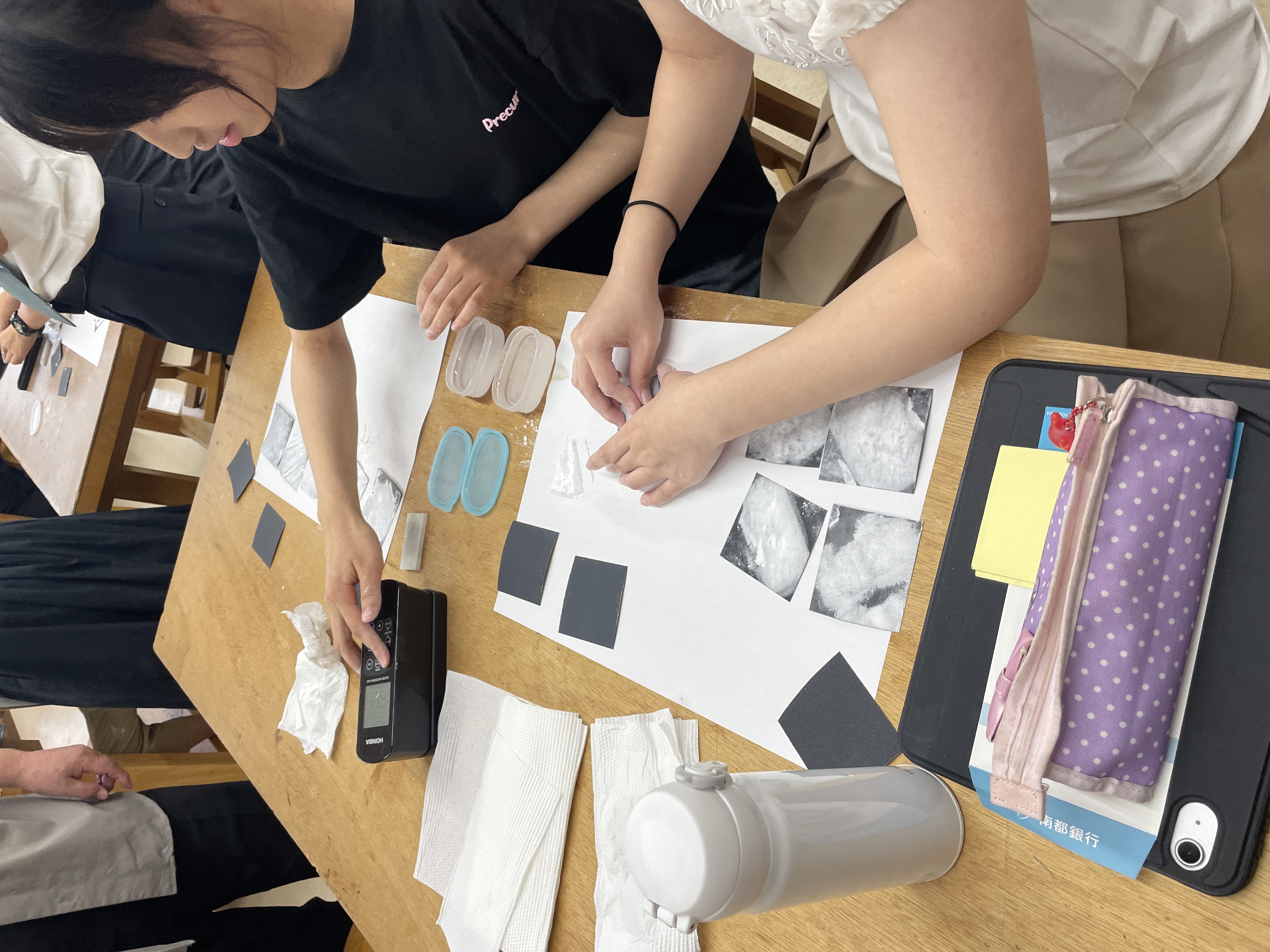

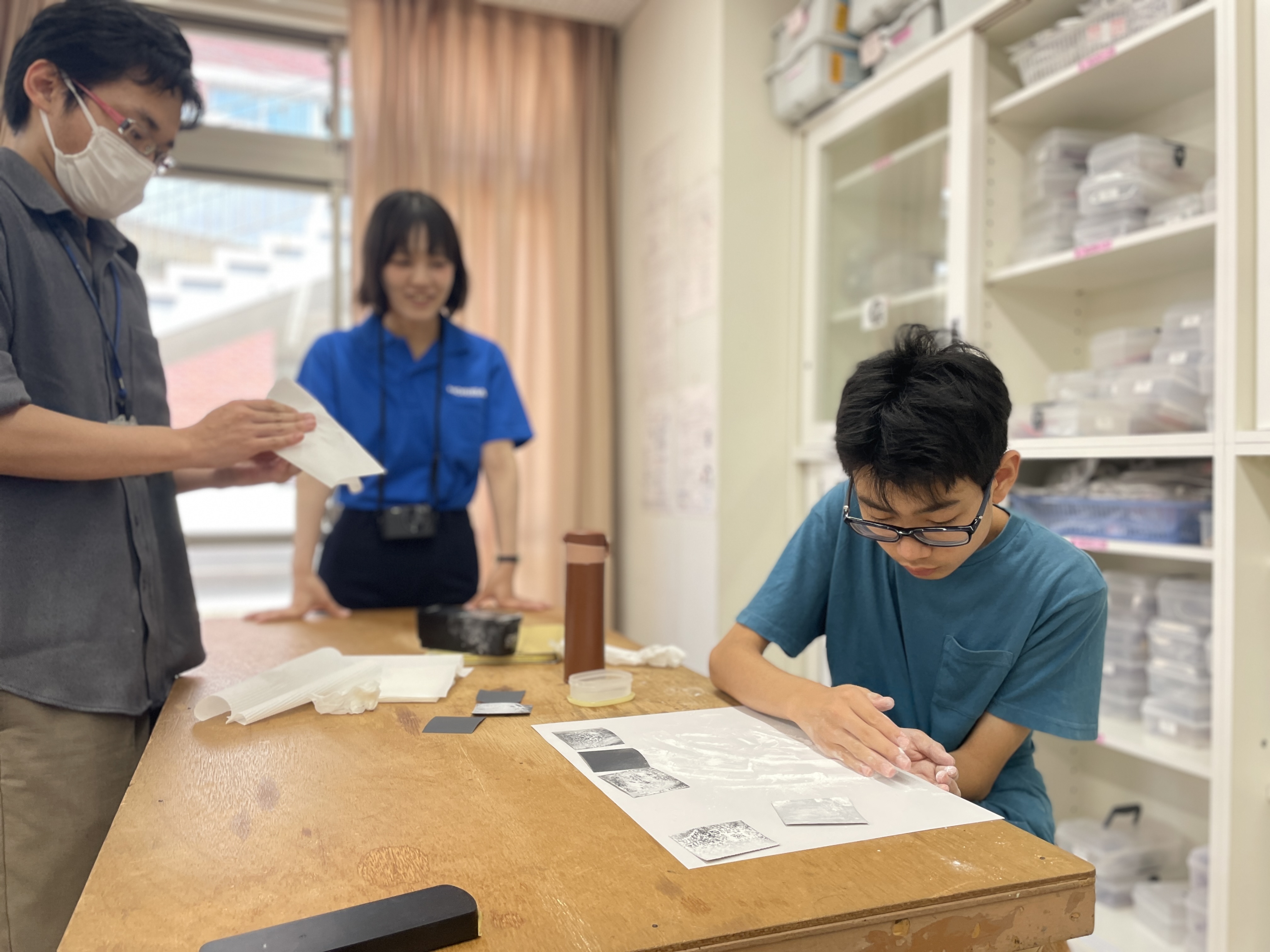

HORIBAさんと京都町家科学館さんが、同志社中学の学びプロジェクトにてワークショップを展開してくださいました。「はかる」技術のHORIBAさんより、計測器を持ってきていただき、文字通り「はかる」をいろいろなアプローチで楽しませていただきました。

HORIBAさんの「光沢計」で「はかる」ワークは、磨いた石の平滑度合い、つまり光沢の度合いを楽しみました。また、以前に町家科学館さんより続けていただいている「染める」ワークですが、HORIBAさんとのコラボで新たに「染める」と「pHが関係するのか?」という新しい問いをたてていただき、とても興味深いワークショップになりました。

一口に「はかる」と言ってもものづくりに関係しそうなところでも「測る」「量る」「計る」があります。「はかる」は世界を“見える化”する基準です。この基準があるからこそ、世界中で同じ石や製品の“つや”を比べられるし、基準は世界で共通化されているからこそ「なぜこの製品は数値が高いのか」「どうすれば基準を上回れるのか」といった問いを、世界共通で共有することができます。これがすごいことだと思うのです。だからこそこのような共通の問いが研究開発を深め、ものづくりを進化させてきた原動力になっていると思うのです。 「これってツヤツヤだよね」を世界で「共有できる」、これを世界中の人々が「同じ数値で議論できる」、、人間の工夫と努力の歴史を感じずにはいられません。そんなことを考えながらHORIBAさんの計測器を見ると、「計測の道具」以上の価値があるように思えてきます。

<<生徒たちの気づきnoteより>>

・「普段使っているものも光沢計で計れるんだなと思いました。

今回、石を磨いてみてわかった事はザラザラした表面よりツルツルした表面の方が光沢計で大きい数値になるという事です。品質管理において磨き残しとかが数値でわかるという事はすごいことだなと思った。」(3年寺石)

・「はかるものが意外にありました。仕事で使っている人もいることを知りました。光沢計は比べられるので、これぐらい綺麗になったと可視化できるので楽しかったです。」(1年松浪)

・「光沢計で色々なものを計りました。iPadの画面は199中160ほどだったけど、木の机は2.3ほどでした。ざらざらしているものは低く、ツルツルしているものは高かったです。また、金属も高かったです。石をやすりながら測ることで、目安がわかりやすくて綺麗に仕上げることができました!」(1年加藤)

・「意外と身近に測る、計る、量るものがあるとわかりました。はかるもののイメージとしては、体重や握力など学校とかでやるものが多いです。だから、光沢をはかることができると知って驚きました。石を磨くとどんどん光沢度が高くなってツルツルになっていったので、楽しかったです。」(1年守谷)

・「光沢計があるということを初めて知りました。また、光沢(ピカピカ)度が存在するということに驚きました。社会は、「はかる」ことで成り立っているものも多いと分かりました。やわらかい石は、思っていたよりもすぐ削れて驚きました。やすりは、数字が小さいと粗いと気づきました。自分でやすりをかけると、思っていたよりツルツルになって嬉しかったです。やすりをかけると、石がどんどん薄くなっていくと気づきました。」(1年三嶋)

・「HORIBA製作所さんが約1000種類ものの「はかる」に関する機械を作っていることや、光沢計の使い方や使い道などを知ることができました。また、ヤスリの番目が大きければ大きいほど目が小さいことも知れました。何より楽しく実際に体験しながら学べたのが良かったです。」(1年平石)

・「PH計を使用して測ることで、目安がわかったり、仕組みがよくわかった

PH計はどのようなモノなのか、どう使うのかがよくわかった!」(1年加藤)

・「天然染料は、拭き取ったら色が薄くなった。化学染料は、拭き取っても色が濃かった。化学染料は、鮮やかな色が出せるというよいところがあるけど、環境に悪かったりするから、使いすぎはよくないと思った。PH計は、酸性、中性、アルカリ性をすぐ判断できるし、リトマス紙と違って、数字で表されるから、この液はこのぐらいと可視化できて良かった。」(1年松浪)

・「糸を染料につけただけでは染められていないと知って驚きました。40℃ほどのミョウバンの液につけてから染料につけるという手間があると学びました。同じ染料を、水(中性)クエン酸(酸性)、重曹(アルカリ性)のどれに入れるかで色の濃さ・発色に違いが出ると学びました。天然の染料は色が薄めで染めにくかったけれど、やわらかい風合いになりました。人工の染料は色が濃く、発色系の色になると気づきました。紫を作る時、絵の具だったら赤と青を1:1で混ぜて作ることができます。しかし、人工の染料だと、1:1で混ぜるとほぼ青色になってしまいました。赤と青を2:1で混ぜることで、綺麗な紫を作ることができると考えました。」(1年三嶋)

・「pH計は酸性,アルカリ性の濃さを知れるものだと分かりました。理科でやるリトマス紙では、大体の濃さを知ることはできるけど、酸性かアルカリ性かしか分かりません。だから、pH計を使うと濃さが測れると知って驚きました。また、化学染料を使うか、自然染料を使うかによって、色の濃さが変わると知ったので染めたい色に合わせて染料を変えたら、自分好みの色に染められると分かりました。pH計を使って、自分が好きな色に染めれたので良かったです。」(1年守谷)

・「いっつも使っている絵の具だと、糸を染めることができないということを知ることができました.」(1年橋本)

今回のコラボレーションによる学びプロジェクトは、測定の便利さにとどまらず、感覚を共有するための科学の言葉ではないかと思いました。(教頭 沼田 和也)