理科教諭なべやんの「学内探訪」 Nabeyan's Column

2016年5月より、本校理科教諭の田邉利幸が綴った「学内探訪」コラムを連載していきます。

キャンパス内の名所や豊かな自然環境をご紹介していきます。

連載!理科教諭なべやんの「学内探訪」

<掲載に際して>

「学校」という空間は、人間が生活する環境の中でも”特異”な空間です。本校の場合主に近畿圏各地の居住地域から、900名近い人々がこの岩倉の地に通い、集い、学び、お互いを高め成長する場となっています。

そして午前8時から午後5時までの校内は、未来の無限の可能性を秘めた若者の活気が満ち満ちています。ある場面では授業としての「教科の学び」が、また「かけがえのない友人との語り合いや交流」が、そして放課後は「個性的で多様な先輩や後輩との学び合い」と、学び通しの9時間があっという間に過ぎていきます。

これらのさまざまな経験は、今後の豊かな人生を築き上げていく上で何よりも大切な宝物です。

そんな豊かな3年間を「学校環境」の視点から振り返ってみた時、この地には四季折々に変化する比叡山や北山、西に流れる岩倉川の自然の景観や、季節の移ろいを感じて多様に変遷する豊かな動植物が生息しています。そして同時に、香山建築研究所の設計による建造物、空間構成、そこに組み込まれた”芸術作品”にも注目したいと感じました。子どもたちが快適に生活できることを何よりも大切にし、校地の空間や構造物のデザイン、校舎間や空き地への動きを科学する「動線の科学」、教科教室内の機能性や教科MSの空間構成など、本校に関わるデザイン的要素のすべてが「芸術作品」であり、また、「建築工学の最先端の現場」でもあるように思うのです。いわば子どもたちは、宇宙・自然・芸術・環境・人間・工学の多様な視点から創造された作品群の中で学校生活を送っていると言っても過言ではないと思います。

ある時、何気なく校内を歩いていると、自然物や構造物の方から次から次にメッセ-ジが伝わってきました。今回そのメッセ-ジに促されて、「学内探訪」(適宜「学外探訪」も)と題する連載を記してみます。雑駁な文章で不足を感じる点は多々ありますが、ご一読いただきご批判、ご鞭撻いただければ幸いです。尚、英文Summaryは本校英語科のDavid Foremanが担当しています。

田邉利幸

第93回 地球のかけらを集める

~3年生「岩石標本」の力作~

地球を「岩圏」「水圏」「気圏」に分けたとき、私たちは通常「岩圏」の上で生活しています。でも、生物全体としては、深海から大気圏の上層までを居住空間(生物圏)としています。ですから人類は岩圏の表層(地面)にへばりついて生活していると言った方がいいでしょう。

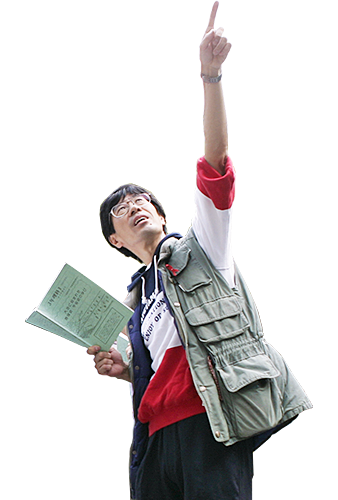

さて、3年生は今年も理科Ⅱで「岩石標本」を作成しました。提出された標本のクオリティ-の高さにびっくりしています(写真)。

授業で学んだ「火成岩」「堆積岩」「変成岩」 をしっかり集め、さらに頑張った人は30種以上の標本を提出する人もいました。収納箱もオリジナルな手製のものが多かったように思います。

これらの「岩石」は先にふれた「岩圏(岩石圏)」から採集されたものです。つまり、みなさんはまさしく多様な「地球のかけら」に触れ集めたのです。この学びは考えてみれば、地球人としては当たり前の学びです。なぜなら、私たちの住んでいる星・地球の物質を知ることになるのですから。みなさんが住んでいる家の間取りや机、タンスの引き出しの収納物を知っていることと同じです。

今回、ハンマ-で岩石を割って新鮮な面を表(おもて)にして提出した人も多いです。自分の努力で割って観察したということは、あなたはその部分の観察をした最初の人類だということも心に刻んでおきましょう!

今回、ハンマ-で岩石を割って新鮮な面を表(おもて)にして提出した人も多いです。自分の努力で割って観察したということは、あなたはその部分の観察をした最初の人類だということも心に刻んでおきましょう!

《生徒の感想より》

岩石標本をつくる課題があると聞き、初めはわざわざ川へ行って石を拾ってくるなんて面倒くさいという気持ちがあった。そして自分に石の種類なんて見分けられるんやろかという不安も大きくあった。

しかし、学校から配られた本「京の石」やネットで調べたりして、結構石の種類は見分けられるようになった。

また、四条河原町などで建物の石材などにふれた時に「あれは花崗岩や」とか「斑レイ岩」とか無意識に鑑定している自分には笑った。河原に行っても「あのツルツル感はチャ-トやな」とか「砂粒の大きさやし砂岩」と、これまでとは違う見方のできる自分にびっくりしたこともあった。

いろいろ大変な時間と労力がかかった課題だったが、岩石標本が完成したときの達成感はものすごいものがあった。後輩も是非がんばっていい作品を完成してほしい。

----------

岩石を採集するまでは全くどれが何の石なのかさっぱり分からなかったけど、何時間も石を探して観察していたら、何となくチャ-トや砂岩、泥岩はわかるようになってきて楽しくなってきました。

そして、何より今回の岩石標本を終えて一番思ったことが、生まれて初めて転がっている石とかを真剣にみたということです。

今まで本当に石とかに興味がなくて、転がっていても特に気にしないって感じだったのに、この課題をやってからそこらへんに落ちている石を見て、もしかしてこれは~岩かなと考えるようになりました。

今では、そう考えるようになった自分が何となく嬉しいように感じます。

----------

最初、石集めるの大変そう・・・と思っていました。暑い中、石を拾いに行って分からなかった種類もどんどん「京の石」やテキストを読んでわかるようになって面白かったです。

いざ拾った石を分ける作業をしてみるとチャ-トばっかりだったりと途中苦戦するところもありました。

結果、こういう課題をするのは久しぶりだったので難しいこともあったけど貴重な体験ができたなと思います。

----------

岩石の種類や大きさは川や場所(上流、中流など)に関係しているということがわかりました。

また、岩石を拾った3か所すべてで陶器やレンガ、屋根瓦が見つかりました。ペットボトルなどもありポイ捨ては絶対にいけないなと思いました。

最初は乗り気じゃなかった岩石標本もやっていくうちに楽しくなって、毎年あればよかったのになぁと思うほど面白かったです。

これからは河原に行ったら岩石の種類を意識してしまいそうです。ありがとうございました。

While the Earth is divided into the Geosphere, the Hydrosphere, and the Atmosphere, we usually just live on the Geosphere. But all the living things can be found living in places from the deep ocean to the Atmosphere. Only humans stay living on the Geosphere.

The 3rd year students made a display of some rocks for a project in their science classes. The quality of these projects was very high, and they displayed more than 30 types of rocks, such as igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. The rocks were displayed in a variety of ways in boxes.

The rocks were collected from the Geosphere, so you could say that they were able to collect parts of Earth. Of course, this was a way for the students to learn about the planet that they are living on, and what makes up this planet.

A lot of the students used hammers to break the rocks and show a new side of each rock. This would mean that they were probably the first person to ever see that side of the rock.

《Words》 深海 deep ocean、もちろん of course、岩圏 geosphere、水圏 hydrosphere、気圏 atmosphere、火成岩 igneous rock、堆積岩 sedimentary rock、変成岩 metamorphic rock

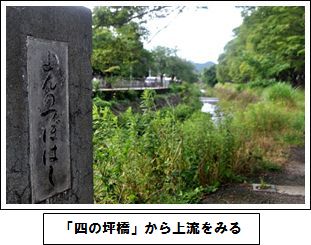

第92回 <学外探訪12>岩倉川の”最初の一滴”

~川は雫(しずく)から始まる~

学校の西を流れる岩倉川は、淀川水系高野川の支流です。上流には田畑が広がり、中流域には岩倉実相院門跡、岩倉具視幽棲旧宅、大雲寺、山住神社などの名所旧跡があり、昔から人々にとって奥深い川だったように思います。川の水は農業用水のみならず野菜を洗ったり、日々の洗濯や水車による精米作業にも利用されてきました。

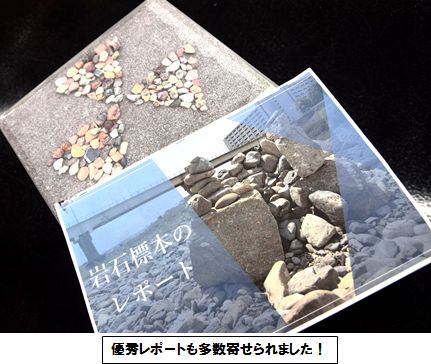

岩倉川は流れの途中、長代川などの小規模の河川と合流を繰り返し、最後は高野川に注ぎ込む地点(写真下)で岩倉川が終ります。全長約7kmです。

では、その「岩倉川の最初の一滴」はどこから始まるのでしょうか。市街地の北西方向にある村松町にある「繁見坂」という解説もありますが、流路の長さからは、北東方向にある長谷町奥のほぼ東側に延びる谷の奥(柿ノ串、鎌ヶ口)のように思います。その場所で撮影した一滴が最初の写真です。こんな一滴が集まり集まって川の流れとなります。まさに「大河になる一滴」なのです。

では、その「岩倉川の最初の一滴」はどこから始まるのでしょうか。市街地の北西方向にある村松町にある「繁見坂」という解説もありますが、流路の長さからは、北東方向にある長谷町奥のほぼ東側に延びる谷の奥(柿ノ串、鎌ヶ口)のように思います。その場所で撮影した一滴が最初の写真です。こんな一滴が集まり集まって川の流れとなります。まさに「大河になる一滴」なのです。

日頃は穏やかな岩倉川も、今から85年ほど前の1935年6月29日は、総雨量270mm(京都気象台)ほどの雨が降り、上流の池が決壊したり、牛小屋がウシもろとも流されたりと相当の被害が出たようです。その後、河川改修が進み、「天井川」とも言われた本校西側付近でも川底を深く掘り進めた結果、洪水発生の危険性がずいぶん減少しました。

日頃は穏やかな岩倉川も、今から85年ほど前の1935年6月29日は、総雨量270mm(京都気象台)ほどの雨が降り、上流の池が決壊したり、牛小屋がウシもろとも流されたりと相当の被害が出たようです。その後、河川改修が進み、「天井川」とも言われた本校西側付近でも川底を深く掘り進めた結果、洪水発生の危険性がずいぶん減少しました。

ひとつの川の流路や歴史性、人の生活との関係性などに触れると、見慣れた川の見方が少し変わるのではないでしょうか。

The Iwakura River runs to the west of our school and is a tributary branch that flows into the Yodogawa River. In the upper parts of this river, there are many rice fields and the remains of historic sites, such as old homes or shrines. In the past, the river would have been a big part of the peoples’ lives, providing them with water for their agriculture and water wheels and so on.

The Iwakura River is joined by other smaller rivers along its 7km course, and it ends where it joins the Takano River.

So where is the “first drop of the Iwakura River”? It is said that it starts in the north west of the Muramatsu area, but many think it starts in a valley to the north east of the Nagatani area. The photo is the first drop at that point. Drops like this come together to form the river. This is really the start of a major river.

Even though the Iwakura River is a small river, 85 years ago on June 29th, 1935, about 270mm of rain fell and resulted in an overflow that caused floods and a lot of damage, even causing cows to be swept away. After this, deeper ceiling rivers in the area were formed to make the area safer.

By learning about the rivers around us, we can learn to see them in a different way.

《Words》 雫 drop、支流 tributary branch、名所旧跡 Historic sites、天井川 Ceiling river、洪水 flood、水車Water wheel、田んぼ rice field、農業 agriculture

第91回 <学外探訪11>拝啓 宝ヶ池のニホンジカさん

~Dear Deer?~

ある晩、京都国際会館前のアルファルト道路に立ち尽くす大きな影!? 一体何もの!?一瞬ドキっとしました。通行中の車も一旦停止…。

この影の正体はニホンジカ(Cervus nippon)でした。現在、全国的に数が増え、シカによる「害」も報道されるようになりました。「害」と思っているのはきっとヒトだけですが、宝ヶ池の南西側にある深泥池では、ある日22頭ものシカが目撃され、氷河期の遺存植物ミツガシワが食べられ、天然記念物の池の自然が危機に瀕しています。

シカが食べるものは下草以外にも、ヒイラギなどの固く尖った葉や、最近はアセビという毒性のある葉まで食べているそうです。

奈良公園では「神の使い」として大切にされ、国の天然記念物に指定されている動物です。

奈良公園では「神の使い」として大切にされ、国の天然記念物に指定されている動物です。

学校の近くの宝ヶ池公園でもシカとヒトの理想的な共存関係が育まれたらいいと思います。それにはヒトの側の長期的な科学的な分析が必要でしょう。

One evening, when I was walking past the Kyoto International Conference Hall, I saw something to the side of the road and got a surprise. Some cars had even stopped.

What I saw was a Sika deer. Recently, the number of deer have been increasing around the country, and we can often see on the news about the damage that they cause, so a lot of people probably think the deer cause a lot of problems. One day, in the Mizorogaike part in the south west of Takaragaike 22 deer were seen, and they were eating the Bogbean which is a living fossil from the Ice Age, putting this national treasure in great danger.

As well as eating the undergrowth, the deer eat spiny leaves such as Holly and lately they have also been seen eating the poisonous Japanese Andromeda.

In Nara Park the deer are looked after and are known as “Messengers from God”, and they have been classed as a natural treasure..

I hope that an ideal coexistence between the deer and humans can be nurtured in Takaragaike Park, which is near our school. In order to do this, the humans need to scientifically analyze the situation over time.

《Words》 ニホンジカ Sika deer、氷河期 Ice age、深泥池 Mizorogaike pond、天然記念物 natural treasure、京都国際会館 Kyoto International Conference Hall

第90回 惑星になりきる!

~開放空間での太陽系の学び~

星座をつくる恒星とは異なり、惑星という地球の仲間の星々は、太陽と地球とその星の位置関係で見え方がいろいろ変化します。

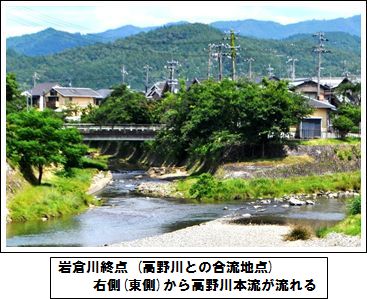

今回、2年生「理科Ⅱ」の授業では、その現象を開放空間で身をもって体験するという貴重な体験を実施しました。

中央で輝く電球は「太陽」です。地球の内側には金星の軌道、外側には火星の軌道があります。各グル-プのリ-ダ-が地球人となり、同じグル-プのメンバ-が金星人、火星人となってそれぞれの指定の場所につきます。そして、それぞれの場所から見える惑星の大きさ、形に注目するのです。まず「月の満ち欠け」のように自ら光を出さない惑星の見え方を地球人が確認します。さらに、「金星人からみた地球」、「火星人からみた地球」という現時点ではありえない設定で考え、それぞれの惑星の見え方を観察してみようというねらいです。

中央で輝く電球は「太陽」です。地球の内側には金星の軌道、外側には火星の軌道があります。各グル-プのリ-ダ-が地球人となり、同じグル-プのメンバ-が金星人、火星人となってそれぞれの指定の場所につきます。そして、それぞれの場所から見える惑星の大きさ、形に注目するのです。まず「月の満ち欠け」のように自ら光を出さない惑星の見え方を地球人が確認します。さらに、「金星人からみた地球」、「火星人からみた地球」という現時点ではありえない設定で考え、それぞれの惑星の見え方を観察してみようというねらいです。

生徒のみなさんは適宜位置を変えて、12か月のそれぞれの見え方をiPadなどで記録する必要があり、とても忙しそうです。

生徒のみなさんは適宜位置を変えて、12か月のそれぞれの見え方をiPadなどで記録する必要があり、とても忙しそうです。

このように、自分自身が動き、想定した宇宙空間の中で自由に考え、そしてリ-ダ-の的確な指示力が問われる動的な学びから、真の天体現象の理解に接近してくれれば、とても嬉しいことです。

Unlike the fixed stars that make up zodiac signs, the planets that are in the same category as our Earth can change their way of being viewed depending on their position in relation to the Sun and the Earth.

In our Science class, we were able to experience this very special phenomenon in an open space outdoors.

The light bulb in the middle is the Sun. We made the orbit of Venus on the inside of the Earth, and the orbit of Mars on the outside. The leader of each group was from Earth, and the other members of the group were either from Venus or Mars and they stayed in their designated positions. From these positions, they viewed the planets, taking note of their size and shape. First, the people on Earth checked the views of the planets, which don’t emit light, as if they were watching the phases of the Moon. Then they were asked to think about how the Earth is viewed from Venus or from Mars, something that is usually impossible, and observe each or these viewpoints.

The students had to change their normal position of definition and record these observations for the 12 months of the year, so they were quite busy. By doing this, they were able to move and think freely within their assumptions about outer space. Hopefully, they were also able to learn about a real celestial phenomenon by following and learning from the instructions of their leaders.

《Words》星座 zodiac signs、太陽系 Solor system、恒星 fixed star、惑星 planet、軌道 orbit、月の満ち欠け the phases of the Moon、天体現象 celestial phenomenon、仮定・想定 assumption

第89回 身近な「ふたこぶ」の中身

~理科MSと比叡山北方~

本校には、実は身近な「ふたこぶ」が2つあります。

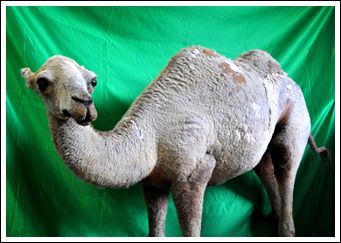

みなさんが地下鉄「国際会館」駅から地上に上がった時に北方を眺めると、写真のような「ふたこぶの山」が見つかると思います。もうひとつは本校想遠館理科MSにいる「フタコブラクダ」です。

では、それぞれの「中身」は何でできているのでしょうか。

フタコブラクダの「こぶ」はよく知られているように、脂肪(油成分)で満たされていて、栄養分を脂肪としてたくわえておくことでエサの少ない時に備えています。

フタコブラクダの「こぶ」はよく知られているように、脂肪(油成分)で満たされていて、栄養分を脂肪としてたくわえておくことでエサの少ない時に備えています。

一方、「ふたこぶの山」は、南側が横高山(767m)、北側が水井山(794m)です。この2つのこぶはどちらも今から2億年ほど前の中生代三畳紀~ジュラ紀の堆積岩でできています。しかし面白いのは北側の水井山の頂上付近には、マグマが固まった火成岩が入り込んでいることです。黒い鉱物が海苔のように目立つ特徴的な石です(写真下)。

今回は、「ふたこぶ」という形に注目してみましたが、身の回りのさまざまな形には必ず何かの意味が隠されています。

「形」を入口にして科学的に深めてみても、なかなか楽しいものです。来る自由研究で試してみてはいかがですか?

Our school has “two humps” close to it.

When you come up from the Kokusaikaikan subway station and look to the north, you can see the two hump-like mountains that you see in the photo. The other one is a Bactrian camel in our school. What do you think is inside each of these?

It is well known that the humps of a Bactrian camel contains fat, which is used for nutrition when the camels can’t find enough food.

As for the hump-like mountains, the southern one is Mt. Yokotaka (797m) and the northern on is Mt. Mizui (794m). Both of these humps were formed from sedimentary rock about 2 billion years ago between the Mesozoic Triassic and Jurassic periods. However, what is interesting is that near the peak of Mt Mizui we can find the igneous rock of hardened magma mixed in with the sedimentary rock. The black minerals that look like seaweed give the rocks outstanding characteristics.

This time we focused on the “two humps”, but you can discover all sorts of shapes with different meanings around yourself. It is interesting to think about shapes from a scientific point of view. Maybe you can do this when you start on your independent research this year.

《Words》ラクダ camel、こぶ hump フタコブラクダ Bactrian camel、横高山 Mt.Yokotaka、 栄養分 nutrition、中生代 Mesozoic 三畳紀 Triassic ジュラ紀 Jurassic、水井山 Mt.Mizui、堆積岩 sedimentary rock、脂肪 fat、火成岩 igneous rock