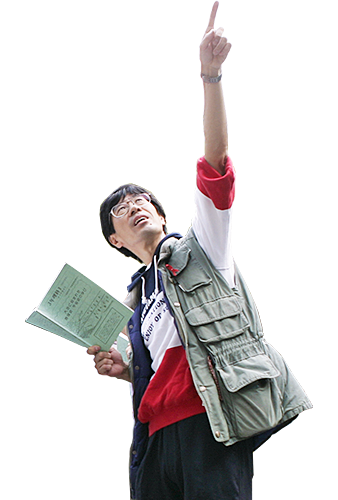

理科教諭なべやんの「学内探訪」 Nabeyan's Column

2016年5月より、本校理科教諭の田邉利幸が綴った「学内探訪」コラムを連載していきます。

キャンパス内の名所や豊かな自然環境をご紹介していきます。

連載!理科教諭なべやんの「学内探訪」

<掲載に際して>

「学校」という空間は、人間が生活する環境の中でも”特異”な空間です。本校の場合主に近畿圏各地の居住地域から、900名近い人々がこの岩倉の地に通い、集い、学び、お互いを高め成長する場となっています。

そして午前8時から午後5時までの校内は、未来の無限の可能性を秘めた若者の活気が満ち満ちています。ある場面では授業としての「教科の学び」が、また「かけがえのない友人との語り合いや交流」が、そして放課後は「個性的で多様な先輩や後輩との学び合い」と、学び通しの9時間があっという間に過ぎていきます。

これらのさまざまな経験は、今後の豊かな人生を築き上げていく上で何よりも大切な宝物です。

そんな豊かな3年間を「学校環境」の視点から振り返ってみた時、この地には四季折々に変化する比叡山や北山、西に流れる岩倉川の自然の景観や、季節の移ろいを感じて多様に変遷する豊かな動植物が生息しています。そして同時に、香山建築研究所の設計による建造物、空間構成、そこに組み込まれた”芸術作品”にも注目したいと感じました。子どもたちが快適に生活できることを何よりも大切にし、校地の空間や構造物のデザイン、校舎間や空き地への動きを科学する「動線の科学」、教科教室内の機能性や教科MSの空間構成など、本校に関わるデザイン的要素のすべてが「芸術作品」であり、また、「建築工学の最先端の現場」でもあるように思うのです。いわば子どもたちは、宇宙・自然・芸術・環境・人間・工学の多様な視点から創造された作品群の中で学校生活を送っていると言っても過言ではないと思います。

ある時、何気なく校内を歩いていると、自然物や構造物の方から次から次にメッセ-ジが伝わってきました。今回そのメッセ-ジに促されて、「学内探訪」(適宜「学外探訪」も)と題する連載を記してみます。雑駁な文章で不足を感じる点は多々ありますが、ご一読いただきご批判、ご鞭撻いただければ幸いです。尚、英文Summaryは本校英語科のDavid Foremanが担当しています。

田邉利幸

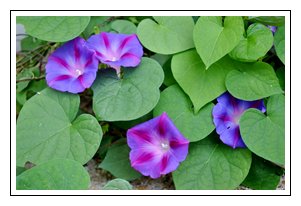

第8回 赦(ゆる)しの花

~立志館のアサガオ~

立志館の南壁に、紫色に微妙に赤や青が入り混じったアサガオが咲いています(写真は9月中旬の写真です)。 実はこのアサガオは、平和の祈りが込められている花なのです。「太平洋戦争」の敗戦後に捕虜としてシベリア(今のロシア東北部)に抑留されていた約1000人の日本軍兵士が、戦犯として「撫順戦犯管理所」に6年間収容されていました。シベリアでの生活は過酷を極めましたが、中国では軍事裁判の結果ほとんどの戦犯たちが「起訴免除」で釈放となりました。この寛大な措置の背景には、中国の人々の「罪を裁いても平和は訪れない。自ら自分の犯した罪を反省し二度と戦争のない世を創る努力を」との思いがありました。釈放され帰国の途に着こうとしていたとき、中国人の職員たちから小さな紙包みが渡されました。その中にはアサガオの種子が入っていたのです。

立志館の南壁に、紫色に微妙に赤や青が入り混じったアサガオが咲いています(写真は9月中旬の写真です)。 実はこのアサガオは、平和の祈りが込められている花なのです。「太平洋戦争」の敗戦後に捕虜としてシベリア(今のロシア東北部)に抑留されていた約1000人の日本軍兵士が、戦犯として「撫順戦犯管理所」に6年間収容されていました。シベリアでの生活は過酷を極めましたが、中国では軍事裁判の結果ほとんどの戦犯たちが「起訴免除」で釈放となりました。この寛大な措置の背景には、中国の人々の「罪を裁いても平和は訪れない。自ら自分の犯した罪を反省し二度と戦争のない世を創る努力を」との思いがありました。釈放され帰国の途に着こうとしていたとき、中国人の職員たちから小さな紙包みが渡されました。その中にはアサガオの種子が入っていたのです。

昨年本校では、多くの花が咲き実を結びました。その何粒かが立志館の壁際に落ち発芽し、今年も見事な花を咲かせました。アサガオの種子という宝物を手渡した中国の方は、次のようなメッセ-ジを伝えられたそうです。「もう武器を持って2度と大陸に来ないでください。日本に帰ったら、きれいな花を咲かせて幸せな家庭を築いてください。」

東アジアの一員として生きる私たちひとりひとりが心に刻み、忘れてはならないことばです。

We can see the “Morning Glory” blossoms near the southern wall of the Risshikan building. They bloom in shades of blue, purple and red. They are actually a symbol of peace that were brought back to Japan from China after World War Two.

Each year, they bloom near the wall of the Risshikan building and remind us of the treasure that was given to us as a reminder of peace.

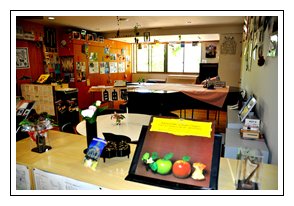

第7回 音をみて感じる空間

~音楽MS~

今回は本校の特徴でもある「教科教室制」を特徴づける空間としてのMS(メディアスペ-ス)を紹介します。本校には各教科教室のとなりにMSがあります。このスペ-スは、より教科の内容を深めるための空間です。実際に授業を行うこともあれば、生徒のみなさんの作品が展示されていたり、教員の教科へのいざないが工夫された場所でもあるのです。

そんなMSの中でも、とてもユニ-クな空間が写真の音楽MSです。グランドピアノ、リコ-ダ-やアコ-ディオン、ギタ-など以外に、中学が今出川時代に使用したオルガンなどの楽器の展示、いろいろな作曲家の紹介、また空調の風で音色を奏でるチャイムや、生徒の自由研究の展示コ-ナ-、海外のものも含めてさまざまな掲示物など、音楽教員の工夫と心配りが感じられる空間デザインになっています。現在は、2学期の授業内容に応じてリニュ-アルされています。「音」に興味のある人、また「音楽」を授業以外の角度で深めたい人にはぜひおすすめの場所です。友だちと訪ねてもいいし、ひとりで自分の感性を全開にしてたたずむのもいいかも知れません。自分が自分の考えで利用する空間、それが本校のMSの特徴なのです。

Each department in the school has its own MS (Media Space). These can be found next to the classrooms. Sometimes the MS is used for class activities, and you can find many things on display, such as students’ projects etc. The photo is of the Music Department’s MS. These are many instruments, as well as displays about famous composers and musicians.

The Media Spaces are places where students can be free to use their imaginations.

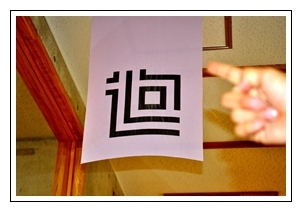

第6回 立志館の不思議なサイン

京阪神で唯一「教科教室制」を実施している本校ですが、すでに学内風景の一部になっているものにも本校の特徴がちりばめられています。たとえば、みなさんはすでに慣れている文様(写真)があります。

この文様(サイン)は、ある時は教科教室の壁面にあったり、廊下天井からの「垂れ幕」だったりと、校舎を行きかう人々に「おやっ?」という“不思議感”を醸し出しています。写真はカタカナの「セ」ですから「聖書教室」を示しています。「エ」は英語、「コ」は国語・・・。みなさんも一度、すべての文様を調べてみると面白いと思います。そして、自分だったら、さらにこんな工夫をする・・・というアイデアがありましたら、総務部田邉までご一報ください。このサインに限らず、みなさんのユニ-クなアイデアをお待ちしています。

You can see these class signs on the doors of the classrooms and flags in the hallways. Maybe you are confused by the symbols on them. Actually, they are based on the katakana that comes at the start of each subject’s title. For example, 「セ(se)」is for “seisho”, or “Bible Studies”. Please check out all of the signs and see if you can read them.

第5回 グレースチャペルの芸術作品「天地創造」

みなさんが礼拝で利用するチャペル正面入り口には左右に黒い金属板があります。これは「天地創造」というテ-マの芸術作品です。よく見ると部分によって色合いが異なり、また見る位置をずらし光線の角度が変わることで、色調が微妙に変化します。

この作品を制作された鈴木真さんから、先日次のようなメッセ-ジが寄せられました。

「この作品は「天地創造」の混沌の中に何が見えるのだろうか?ということなのです。私が作るものはタイトルがすべて「景色」です。 作り手が考える特定のどこかの景色というわけではなく、見る人の感じるどこかの「景色」であってほしいと考えています。作った私の意図は重要ではありません。10年後20年後50年後に学校に戻ってきたとき、建物と同じように、あの絵も同じ状態で存在して扉の両側から「おかえりなさい」と迎えてくれる存在であったらうれしいです。 以前とは異なる景色が見えるかもしれません。 私が使う素材はいつもステンレスです。さびない鉄というこの素材は作られはじめて百年ほど経ちますが丈夫で美しい金属です。ガラスなどで保護しなくてもそのままで作った時と同じ状態を保つでしょう。いままであまり平面作品の表現の手段には使われませんでしたが紙やキャンバスと同じように扱われても良いすばらしい素材だと思います。」

鈴木真さんは、東京都中央区銀座一丁目のテアトル銀座の入り口扉や、墨田区にある江戸東京博物館のホ-ル扉(全ての扉が連作としてひとつの作品になっている)なども製作されています。みなさんも礼拝に行く途中のひとときに、また、静かな心を持ちたいときなどに、是非この「天地創造」の世界に入り込み、何が見えるのか作品と自分の心と対話してみてください。

In the entrance of the Grace Chapel there are two large black metal boards, one on the left, and one on the right. These are an artwork based on the Creation. The artist who made these, Makoto Suzuki, says that “they will slightly change color over the years, and he wanted them to always be there to welcome students back in 10, 20 or 50 years from now.”

第4回 東南アジアからの訪問客

「教科教室制」を実施している本校には、さまざまな来客があります。今回ご紹介するのは、はるばる東南アジアからの訪問客のツバメです。毎年春には日本に飛来し、家の軒下などに土とワラでできた巣を作ります。附近の田んぼなどから採取してきた粘り気のある土に繊維状のワラなどを組み込み強度を高め10数段に積み重ねます。土やワラは通気性や断熱効果もあるのでしょう。産卵数は5個程度なので孵化した5羽のヒナ鳥に合わせた巣の大きさです。巣が狭くなるといよいよ巣立ちの時期の到来です。

「教科教室制」を実施している本校には、さまざまな来客があります。今回ご紹介するのは、はるばる東南アジアからの訪問客のツバメです。毎年春には日本に飛来し、家の軒下などに土とワラでできた巣を作ります。附近の田んぼなどから採取してきた粘り気のある土に繊維状のワラなどを組み込み強度を高め10数段に積み重ねます。土やワラは通気性や断熱効果もあるのでしょう。産卵数は5個程度なので孵化した5羽のヒナ鳥に合わせた巣の大きさです。巣が狭くなるといよいよ巣立ちの時期の到来です。

近年、ツバメの飛来数が少なくなってきたようです。日本野鳥の会からは、巣を落とさないようにとのメッセ-ジが発信されています。

はるばる東南アジアからやってきて、日本で家屋を建造し子育てをする愛らしい燕尾服の鳥を私たちも大切に守りたいものです。

(写真は想遠館入り口のツバメです。 5月17日撮影)

We have a lot of visitors to our school. I’d like to introduce one visitor, the swallows that come to us from South-East Asia. Each spring, they come and make their nests under the eaves of the buildings using straw and dirt from the nearby fields. They can have up to 5 chicks. Recently, the number of visitors have become less and less. We’ve been told that we should leave the nests there for the swallows to use in the next year.

(The photo was taken at the entrance of Soenkan in May.)