理科教諭なべやんの「学内探訪」 Nabeyan's Column

2016年5月より、本校理科教諭の田邉利幸が綴った「学内探訪」コラムを連載していきます。

キャンパス内の名所や豊かな自然環境をご紹介していきます。

連載!理科教諭なべやんの「学内探訪」

<掲載に際して>

「学校」という空間は、人間が生活する環境の中でも”特異”な空間です。本校の場合主に近畿圏各地の居住地域から、900名近い人々がこの岩倉の地に通い、集い、学び、お互いを高め成長する場となっています。

そして午前8時から午後5時までの校内は、未来の無限の可能性を秘めた若者の活気が満ち満ちています。ある場面では授業としての「教科の学び」が、また「かけがえのない友人との語り合いや交流」が、そして放課後は「個性的で多様な先輩や後輩との学び合い」と、学び通しの9時間があっという間に過ぎていきます。

これらのさまざまな経験は、今後の豊かな人生を築き上げていく上で何よりも大切な宝物です。

そんな豊かな3年間を「学校環境」の視点から振り返ってみた時、この地には四季折々に変化する比叡山や北山、西に流れる岩倉川の自然の景観や、季節の移ろいを感じて多様に変遷する豊かな動植物が生息しています。そして同時に、香山建築研究所の設計による建造物、空間構成、そこに組み込まれた”芸術作品”にも注目したいと感じました。子どもたちが快適に生活できることを何よりも大切にし、校地の空間や構造物のデザイン、校舎間や空き地への動きを科学する「動線の科学」、教科教室内の機能性や教科MSの空間構成など、本校に関わるデザイン的要素のすべてが「芸術作品」であり、また、「建築工学の最先端の現場」でもあるように思うのです。いわば子どもたちは、宇宙・自然・芸術・環境・人間・工学の多様な視点から創造された作品群の中で学校生活を送っていると言っても過言ではないと思います。

ある時、何気なく校内を歩いていると、自然物や構造物の方から次から次にメッセ-ジが伝わってきました。今回そのメッセ-ジに促されて、「学内探訪」(適宜「学外探訪」も)と題する連載を記してみます。雑駁な文章で不足を感じる点は多々ありますが、ご一読いただきご批判、ご鞭撻いただければ幸いです。尚、英文Summaryは本校英語科のDavid Foremanが担当しています。

田邉利幸

第13回 アーチ形が若き命を迎え、育てる

~昔と今の同志社中~

みなさんが生活している学内にア-チ形はたくさんあります。そのほとんどが窓や出入り口にある「タテ型」のア-チ形でしょう。今回ご紹介するのは「ヨコ型」のア-チです。

みなさんが生活している学内にア-チ形はたくさんあります。そのほとんどが窓や出入り口にある「タテ型」のア-チ形でしょう。今回ご紹介するのは「ヨコ型」のア-チです。

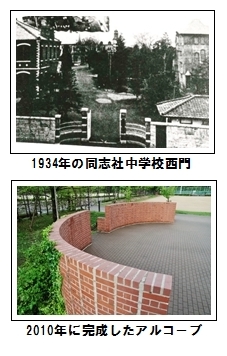

上の写真は、1934年(昭和9年)の今出川校地西門です。左側の建物は、国の重要文化財で「彰栄の鐘」がある彰栄館、中学が活躍していた頃は、「校長室」「社会科教員室」「父母の会室」「会議室」などがありました。注目してほしいのは、手前の校門です。ここに見事なア-チ形が配置されています。登校してきた当時の中学生も、学校に優しく招き入れられるような感覚になったのではないでしょうか。

次に下の写真です。この造形物はどこにあるかわかりますか?同志社小学校との間、モ-ルから北方向を眺めると、ちょうど「ここまでが中学校」というアイ・ストップになる場所に配置されています。ここは校門ではなく、「曲線を楽しむ空間」です。こんな場所を「アルコ-ブ」といいます。よく、洋式建築物で、部屋・廊下などの壁面の一部をくぼませて造った小部屋のことを言います。屋内では、寝室・書斎・書庫に使われたり、屋外では、坪庭やサービスガーデンになったりします。

さて、みなさんはこの空間を何に利用しますか?

自分で考えた、自分だけの利用方法で、ユニ-クな空間利用に挑戦してみてください。

There are a number of vertical arches around the school, but there are also some horizontal arches too. The first photo above shows the Western Gate of the Imadegawa Campus in 1934. This arch served as the main entrance to the junior high school, welcoming the students each morning.

In the second photo, we can see the arch that is at the end of the mall at the new Iwakura Campus. This is not an entrance, but is known as an “alcove”, which doubles as an open space where students can play.

第12回 モズのはやにえ

~岩倉の自然からのメッセージ~

本校が今出川から現在の岩倉校地に移転して「多様な生き物が学内で活動している!」と実感することが多いです。西側の岩倉川周辺からは、サワガニ、ハグロトンボ、シマヘビなどが来校し、アブラコオモリが立志館を飛び回り、先日はアシダカグモが宿志館の音楽教室に出没しました。

本校が今出川から現在の岩倉校地に移転して「多様な生き物が学内で活動している!」と実感することが多いです。西側の岩倉川周辺からは、サワガニ、ハグロトンボ、シマヘビなどが来校し、アブラコオモリが立志館を飛び回り、先日はアシダカグモが宿志館の音楽教室に出没しました。

写真は初冬の想遠館北広場の枝に置かれたカエルです。「モズのはやにえ」として有名なのですが、子どもたちの珍解答には驚かされます。「モズのはやにえを説明せよ」との問いに、モズが鍋でグツグツ煮られている図の横に「他の鳥に比べて早く煮える」との説明がありました。お鍋料理の美味しいシ-ズンなので、図には野菜やキノコも入って雰囲気が出ていました。モズという鳥が行うこの行動は、実はまだはっきりとした理由がわかっていません。冬季の食糧保存、食べている途中で外敵が来たのでそのまま逃げた、もともと食糧になるような動物をとらえる本能がある、など多様な説があります。昔は「はやにえ」の地上からの高さでその年の積雪がわかるとの話もありました。つまり雪に埋もれない高さの枝に刺すというものです。みなさんも登・下校途中に岩倉の自然からのメッセ-ジを自分の感性というアンテナで感じとってみてください。

After we moved from Imadegawa to Iwakura, we could really get the feeling that we are surrounded by nature. There are crabs, dragonflies and snakes in the river next to the school.

In the photo, we can see a frog that has been placed in a tree. The frog was placed there by a Bull-headed Strike bird, which leaves its prey impaled on branched to prepare as food for the winter.

The students can learn a lot from the nature around them in Iwakura.

第11回 木曜の昼休み 立志館1階

~ブレーメンのパン屋さん~

本校が新キャンパスに移転してから始まった「ブレ-メンのパン」販売、写真のように週に1回の昼休みのこの場所はいつもと違った空間になります。多くの生徒のみなさんがパンを囲むように集まり、熱気あふれる場になるのです。もちろん、おいしいパンに人気がありますが、優しい店員の方とのふれあいやカフェテリアの混雑さを避けて、また日常の生活場所である立志館で販売されるという点も魅力です。

本校が新キャンパスに移転してから始まった「ブレ-メンのパン」販売、写真のように週に1回の昼休みのこの場所はいつもと違った空間になります。多くの生徒のみなさんがパンを囲むように集まり、熱気あふれる場になるのです。もちろん、おいしいパンに人気がありますが、優しい店員の方とのふれあいやカフェテリアの混雑さを避けて、また日常の生活場所である立志館で販売されるという点も魅力です。

今年度は毎週水曜日に来校いただいていますが、他にもオ-プンデ-での出店や生徒会企画の「同志社パン」の製作、また、最近、保護者クラス懇談会でのお手軽な「昼食セット」もご協力いただき、保護者の方も担任もとても助かっています。

先日、お店に伺う機会がありました。今回のこの記事のことをお伝えすると、「いつもブレ-メンのパンを買っていただき、本当にありがとうございます。」とのメッセ-ジを素敵な笑顔とともにいただきました。みなさんもぜひ、叡電岩倉駅前にあるお店に寄ってみてください。地域の「ほっとステ-ション」のような可愛いお店です。

Soon after we moved to new campus, we invited a local bread shop, “Bremen Bread Shop”, to come and sell their homemade bread at lunchtime once a week. The bread is very popular and the staff from Bremen are very friendly, so each week there is a long queue of students and teachers.

The Bremen Bread Shop is just front of Iwakura Station on the Eiden Line. Please visit and try their delicious breads.

第10回 愛をもってこれを貫く

~宿志館入口の創立者の想い~

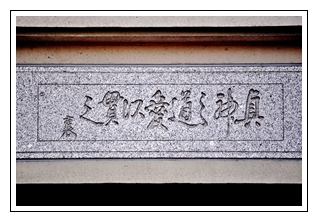

1886年5月30日、創立者新島襄は仙台に同志社分校を設置(翌年、宮城英学校として仮開校)するために仙台教会で説教しました。「キリスト教とは何か、と人から尋ねられたら愛をもってこれを貫く、と答えたい。」との言葉で始まった説教は、親子の愛、夫婦愛など身近な愛にも触れられながら、次のことばで締めくくられています。「キリストはこの愛をもってこの世に来られ、神の道を説かれ、私たちを救うために荊棘(いばら)の冠を被せられ、十字架に磔られた。また、この愛をもって私たちを近くに引き寄せ、今も私たちの心に働きかけられている。愛は忍び、許すものである。一見、弱々しく無力に見えるが、天下の誰が愛に敵対できようか。犬や猫でさえも人間の愛に動かされるではないか。」

1886年5月30日、創立者新島襄は仙台に同志社分校を設置(翌年、宮城英学校として仮開校)するために仙台教会で説教しました。「キリスト教とは何か、と人から尋ねられたら愛をもってこれを貫く、と答えたい。」との言葉で始まった説教は、親子の愛、夫婦愛など身近な愛にも触れられながら、次のことばで締めくくられています。「キリストはこの愛をもってこの世に来られ、神の道を説かれ、私たちを救うために荊棘(いばら)の冠を被せられ、十字架に磔られた。また、この愛をもって私たちを近くに引き寄せ、今も私たちの心に働きかけられている。愛は忍び、許すものである。一見、弱々しく無力に見えるが、天下の誰が愛に敵対できようか。犬や猫でさえも人間の愛に動かされるではないか。」

日々、みなさんが礼拝や学年AH、また2学期から始まった企画、静かなひとときを求めての「Quiet Time」(水曜昼休み実施) などで宿志館の入口を通過するとき、いつもこの創立者のメッセ-ジが頭上にあることを意識してみてください。不思議と気持ちが安らぐことでしょう。

On May 30th, 1886, when the founder of Doshisha, Joe Nijima, founded a Doshisha hub-school in Sendai, he said these words, “When asked about what Christianity is, I want to answer that it is carry on loving.”

Every day, when the students use the chapel, they enter under this message from the founder.

If they can understand this, it would help them feel peace.

第9回 謎のすきま!?

~エクスパンション・ジョイント~

右の写真は校内のある場所を撮ったものですが、どこか変だと思いませんか? 何と!左の直立する柱と右から伸びている構造物が“離れて”いるのです。

右の写真は校内のある場所を撮ったものですが、どこか変だと思いませんか? 何と!左の直立する柱と右から伸びている構造物が“離れて”いるのです。

実は、“離れていて正常”なのです。この仕組みをエクスパンション・ジョイント、その間のすきまはクリアランスと呼ばれています。地震で揺れた時、右と左の構造物の揺れ方が異なると、境界には亀裂が走ります。また鉄やコンクリ-トは、温度差によって膨らんだり縮んだりして割れたりします。そのような場所は初めから離れていると、そのような割れを防ぐことができます。よくこのような場所は、アルミやステンレスの金属板で覆っているのでわかりにくいですが、ここは覆いがないので、向こう側の青空が見事に見えて、とてもいい感じです。

みなさんが3年生の理科で習う地層の学習には、岩石にできる割れ目で「節理」というものがあります。この「節理」は英語で「ジョイント」といいます。エクスパンションは「拡大する」という意味ですから、エクスパンション・ジョイントは「拡大する割れ目」というような意味でしょう。

生徒のみなさんは、この写真の場所がどこなのか、また、他にどのようなところでこの仕組みが利用されているのか探してみてください。日頃お世話になっている校舎も実は大切な教材なのです。

Don’t you think that the photo on the right looks strange? The two parts of the buildings are separated. Actually, this is the way it should be. It’s called an “expansion point”, and the gap is called a “clearance”.

In the case of an earthquake, the two buildings can move without damaging each other. Also, it allows for movement when the temperature changes.

Please try to find this place and think about its importance in our daily school life.