理科教諭なべやんの「学内探訪」 Nabeyan's Column

2016年5月より、本校理科教諭の田邉利幸が綴った「学内探訪」コラムを連載していきます。

キャンパス内の名所や豊かな自然環境をご紹介していきます。

連載!理科教諭なべやんの「学内探訪」

<掲載に際して>

「学校」という空間は、人間が生活する環境の中でも”特異”な空間です。本校の場合主に近畿圏各地の居住地域から、900名近い人々がこの岩倉の地に通い、集い、学び、お互いを高め成長する場となっています。

そして午前8時から午後5時までの校内は、未来の無限の可能性を秘めた若者の活気が満ち満ちています。ある場面では授業としての「教科の学び」が、また「かけがえのない友人との語り合いや交流」が、そして放課後は「個性的で多様な先輩や後輩との学び合い」と、学び通しの9時間があっという間に過ぎていきます。

これらのさまざまな経験は、今後の豊かな人生を築き上げていく上で何よりも大切な宝物です。

そんな豊かな3年間を「学校環境」の視点から振り返ってみた時、この地には四季折々に変化する比叡山や北山、西に流れる岩倉川の自然の景観や、季節の移ろいを感じて多様に変遷する豊かな動植物が生息しています。そして同時に、香山建築研究所の設計による建造物、空間構成、そこに組み込まれた”芸術作品”にも注目したいと感じました。子どもたちが快適に生活できることを何よりも大切にし、校地の空間や構造物のデザイン、校舎間や空き地への動きを科学する「動線の科学」、教科教室内の機能性や教科MSの空間構成など、本校に関わるデザイン的要素のすべてが「芸術作品」であり、また、「建築工学の最先端の現場」でもあるように思うのです。いわば子どもたちは、宇宙・自然・芸術・環境・人間・工学の多様な視点から創造された作品群の中で学校生活を送っていると言っても過言ではないと思います。

ある時、何気なく校内を歩いていると、自然物や構造物の方から次から次にメッセ-ジが伝わってきました。今回そのメッセ-ジに促されて、「学内探訪」(適宜「学外探訪」も)と題する連載を記してみます。雑駁な文章で不足を感じる点は多々ありますが、ご一読いただきご批判、ご鞭撻いただければ幸いです。尚、英文Summaryは本校英語科のDavid Foremanが担当しています。

田邉利幸

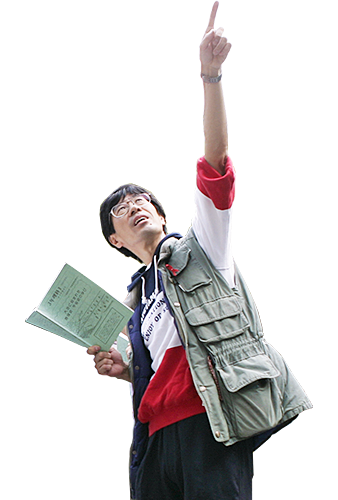

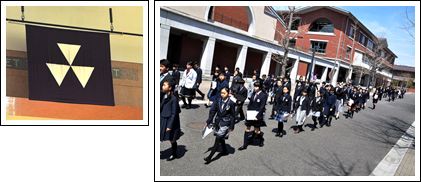

第68回 新たな出会い

~2019年度入学式~

4月5日は春の青空が晴れわたり、絶好の入学式日和になりました。本校はこの日、新たな296名の新入生を迎え、学内は新入生のみなさんのみなぎるエネルギ-に満ち溢れていました。

4月5日は春の青空が晴れわたり、絶好の入学式日和になりました。本校はこの日、新たな296名の新入生を迎え、学内は新入生のみなさんのみなぎるエネルギ-に満ち溢れていました。

在校生584名を合わせると880名となり、本校のキャンパスでは、これから1年間、すべての生徒のみなさんひとりひとりに、数々の学びや青春のドラマが展開することになります。

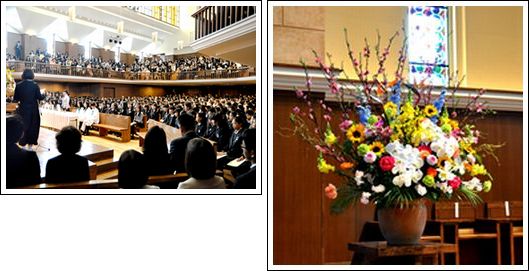

副校長の式辞の中にも檀上の花々の紹介がありましたが、右上の岩倉川沿いのソメイヨシノの花や各所に咲くホトケノザやカラスノエンドウに至るまで、それぞれの花がその場で日照時間や気温、湿度、降水量の微妙な変化を察知して、この瞬間を力の限り咲き誇っています。

副校長の式辞の中にも檀上の花々の紹介がありましたが、右上の岩倉川沿いのソメイヨシノの花や各所に咲くホトケノザやカラスノエンドウに至るまで、それぞれの花がその場で日照時間や気温、湿度、降水量の微妙な変化を察知して、この瞬間を力の限り咲き誇っています。

今年度の新入生も含め、全生徒が自身の秘めた力をこの学び舎で存分に発揮されんことを祈っているのは、神様をはじめ、このキャンパス内のすべての生命あるもの、そして立志館を中心としたすべての校舎など教育環境も応援しているのです。

今年度の新入生も含め、全生徒が自身の秘めた力をこの学び舎で存分に発揮されんことを祈っているのは、神様をはじめ、このキャンパス内のすべての生命あるもの、そして立志館を中心としたすべての校舎など教育環境も応援しているのです。

It was a sunny spring day on April 5th when we held our Entrance Ceremony in the Chapel. 296 new students entered our school full of energy, bringing the total of students to 880.

The Principal introduced the flowers that were set up on the stage, and the cherry blossoms were in full bloom as the students made their way to the chapel. These flowers are part of the nature that we can experience at our campus as the seasons change. They, as well as the students who study at our school, make us think about life and education within our campus, and we pray for their wellbeing throughout the year.

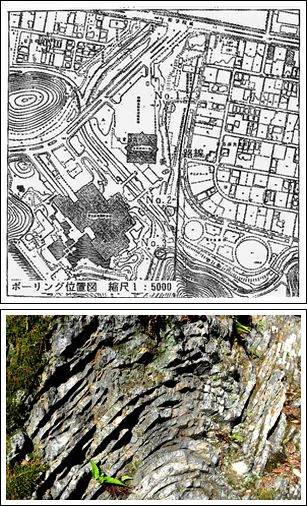

第67回 <学外探訪5>2億年前を貫通する

~地下鉄烏丸線地質物語~

本校ではかなり多くの生徒のみなさんが、地下鉄烏丸線を利用しています。そしてそのほとんどの人が「北山」駅から「国際会館」駅まで地下鉄の車両の中にいると思われます。その時は、友だちと話に夢中になっていたり、本の世界に入り込んでいたり、その日の英単語のテストの勉強をしている人もいるでしょう。実はそんな時、みなさんは地質学的にはとんでもない場所を通過しているのです。

本校ではかなり多くの生徒のみなさんが、地下鉄烏丸線を利用しています。そしてそのほとんどの人が「北山」駅から「国際会館」駅まで地下鉄の車両の中にいると思われます。その時は、友だちと話に夢中になっていたり、本の世界に入り込んでいたり、その日の英単語のテストの勉強をしている人もいるでしょう。実はそんな時、みなさんは地質学的にはとんでもない場所を通過しているのです。

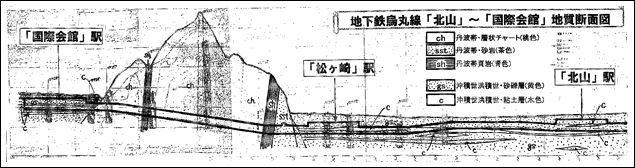

下の横長の図は、地下鉄工事の際に作成された「地質断面図」です。「松ヶ崎」駅から「国際会館」駅の間には高く聳える山が描かれていますが、ここが宝ヶ池南側の山域(五山送り火の「妙法」の山)です。地下鉄はこの山を形成している岩盤を貫通して走っているのです。山の断面図には小さい文字で「ch,sh,sst」と読み取れます。それぞれ「チャ-ト、頁岩、砂岩」の事です。このチャ-ト層の地表での様子が右の写真です。この石が今から2億年ほど前に赤道直下で堆積した放散虫というプランクトンでできているのです。…ということは、みなさんは登校時、「松ヶ崎」駅を出発後、赤道で堆積した2億年前の深海底を旅していることになるのです。

(2つの図は京都市交通局高速鉄道本部提供)

A large number of our students take the Karasuma Subway Line to and from school each day. While on the subway, they often chat with their friends, read books or study for their tests. They probably don’t realise that, as they go between Kitayama Station and Kokusaikaikan Station, they are passing through a geological wonder.

In the bottom picture you can see a plan for how the subway lines pass between Matsugasaki Station and Kokusakaikan Station through a small mountain. The symbols in the picture “ch, sh, sst” indicate the different types of rock that run through the mountain. Of these, Chert (“ch”) is thought to have been formed more than 200 million years ago under the oceans. These means that the students on the subway would have been traveling under the ocean 200 million years ago.

第66回 盛会! 学びの祭典

~3年生自由研究発表会~

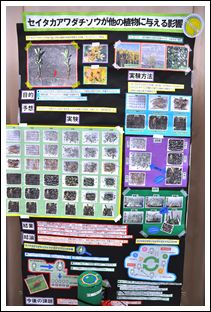

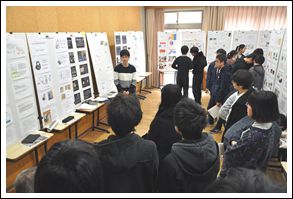

少し前の2月14日に『3年自由研究発表会』が開催されました。昨年までは自分のクラス半分の友達の前での発表でしたが、今年は1,2年生の後輩、保護者のみなさまの参加も企画され、自由な空気の中にも活気あふれる”学びの祭典”となりました。

少し前の2月14日に『3年自由研究発表会』が開催されました。昨年までは自分のクラス半分の友達の前での発表でしたが、今年は1,2年生の後輩、保護者のみなさまの参加も企画され、自由な空気の中にも活気あふれる”学びの祭典”となりました。

ある3年生は、日本画の色の顔料の説明や面相筆の使い方など、素材や道具の説明に加え、自ら挑戦した日本画についても熱っぽく後輩に語っていました。そしてまた、聴く側である後輩の1,2年生の表情も真剣そのものでした。

このような催しは、一般の学会では「ポスタ-セッション」と言われ、何となく形式にしばられる感じもするのですが、この日の3年生のみなさんは自分で深めた研究を、身振り手振りも加え、大人が顔負けするくらいに自信たっぷりに語っていたのが印象的でした。

今回、先輩の研究発表を聞いた後輩のみなさんは、たった1年か2年違いの先輩の研究への真剣な姿勢に接し、これからの自身の研究に新たな決意を心に刻んだことでしょう。

そんな先輩と後輩の相互の学び(ピア・エデュケ-ション)が同志社中学校には数多くあります。

On February 14th, we had a special presentation day for the 3rd Year students. They made the presentations in front of their juniors, as well as their parents. As you can see in the photos, the sttudents passionately explained a lot of topics.

On February 14th, we had a special presentation day for the 3rd Year students. They made the presentations in front of their juniors, as well as their parents. As you can see in the photos, the sttudents passionately explained a lot of topics.

One student explained about colors in Japanese paintings, and even showed some of his own works.

This style of presentation is called a “Poster Session”. Each of the students added their own flavor to their poster boards and talked with great confidence about their topics. It was a wonderful opportunity for the junior students to spend time with the seniors and think about their own research projects in the future.

第65回 年輪からわかること

~年輪年代学へのいざない~

身の回りの自然現象には、縞模様が特徴的なものがあります。代表的なものは樹木の年輪ですが、他には貝殻や地層、土星の環、空の雲、南極の氷、大きくは私たちの銀河系にも縞模様はあります。

身の回りの自然現象には、縞模様が特徴的なものがあります。代表的なものは樹木の年輪ですが、他には貝殻や地層、土星の環、空の雲、南極の氷、大きくは私たちの銀河系にも縞模様はあります。

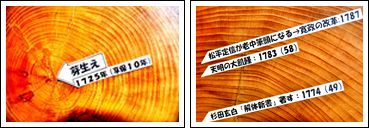

右の写真は本校がまだ今出川にあった頃に、環境省の許可を得て京都御苑で採取したイチョウの木の標本です。たまたまそばを通りかかった方が京都新聞の方で、数日後『凡語』に紹介されました。

「お正月の五日、京都御苑を散歩した時、同志社寄りの児童公園で巨大なイチョウの倒木をノコで切断する若者がいた。樹齢270年、最大直径1.3mもある。この年輪を理科の教材にしようと先生が汗を流していたのだ。このイチョウ、徳川吉宗のころのものだ。」(1995年1月17日)

年輪を数えると確かに270本ありました。採取当時の年数から逆算すると1725年(享保10年)となり徳川吉宗が活躍した頃に芽生えたイチョウの木ということになります。

最近では年輪から当時の気象を解読することも行われています。酸素同位体比からは当時の降水量まで推測されるといいます。 ヒトの一生はたかだか100年ほど。この年輪の前に佇むと、270年の時間とともに、その間に京都で起こり、この木も経験した数々の激動のドラマを想起することができ、からだが何となく熱くなってきます。

ヒトの一生はたかだか100年ほど。この年輪の前に佇むと、270年の時間とともに、その間に京都で起こり、この木も経験した数々の激動のドラマを想起することができ、からだが何となく熱くなってきます。 この年輪標本は理科MSにあります。

この年輪標本は理科MSにあります。

みなさんも在学中に一度はこの標本と対話してみてください。

Around us, we can find many natural phenomenon. One example of this is the annual growth rings that appear as a tree grows.

In the photos you can see a slice of a Ginkgo tree that was in the Kyoto Imperial Palace grounds. It is thought to have been 270 years old when it was cut down. We can know this because of the number of annual growth rings. This means it probably started growing when Yoshimune Tokugawa was alive.

We can learn about things such as the weather in the past through studying these growth rings. While humans can only live for around 100 years, trees can tell us about what happened 270 years ago.

You can see this tree in the Science Media Space.

第64回 冬は夏姫の髪を飾る

~厳冬の植物景観~

「“夏姫”と形容される花は?」と問われて、みなさんはどんな花を思い浮かべますか。

「“夏姫”と形容される花は?」と問われて、みなさんはどんな花を思い浮かべますか。

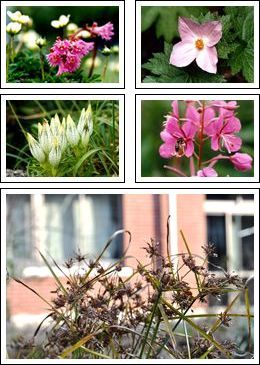

私はやはり夏の高山で出会った高山植物の花々が浮かんできます。特に右のコマクサは「高山植物の女王」と呼ばれていることもあり、“夏姫”の代表ではないでしょうか。

『森の生活』(H.D.ソロ-)という本には印象深い表現が随所に出てきます。

『森の生活』(H.D.ソロ-)という本には印象深い表現が随所に出てきます。

「私はとりわけ羊毛草(wool grass)の、弓なりに反った穀物の束のような先端部分に心をひかれる。それはわれわれの冬の記憶に夏を呼び戻してくれるし…(略)…冬の現象の多くは、いうにいわれぬいたいけなさと、壊れやすい優美さを底に秘めている。われわれはよく、冬の王が不作法で荒々しい暴君のように言われるのを耳にするが、じつは恋するひとのようなやさしさで、夏姫の髪を飾っているのである。」

ソロ-のお気に入りの“羊毛草”に近い植物を学内で探してみるとカヤツリグサの仲間(写真下)が見つかりました。枯れかけて一見みすぼらしい感じでしたが、極寒に耐えている姿がどこか誇らしげにも感じることができました。

冬の自然観察は、他の季節に比べて観察対象が減るようにも思いますが、ひとつひとつの植物を観察するときに“夏の姿”を想起することで、その植物の奥深さにも触れることができるのです。厳冬の自然観察にも是非トライしてみてください。

《写真の植物》コマクサ

(左)コイワカガミ (右)シラネアオイ

(左)トウヤクリンドウ (右)ヤナギラン

What do you imagine when you are asked about a flower that is described as a “Natsuhime”?

I would think of alpine flowers, such as the Dicentra in the photos.

In his book “Walden”, H.D Thoreau writes about Wool Grass and its relationship with the seasons and the Natsuhime. If we look for a plant like Wool Grass at our school, we can find a type of Asian Flatsedge, which manages to stay strong even in the coldest of winter.

It’s often said that winter is not good for observing plants, but thinking about how the plants appear in summer can help us understand the plants more deeply.