ロボットでゴールを狙え!

失敗を恐れず問題の分析とその改善を重ねる

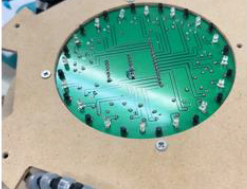

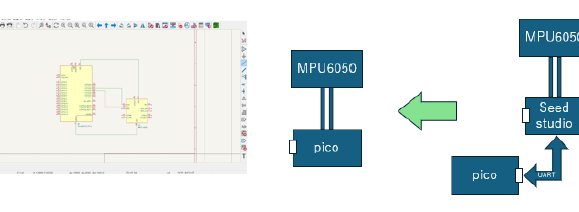

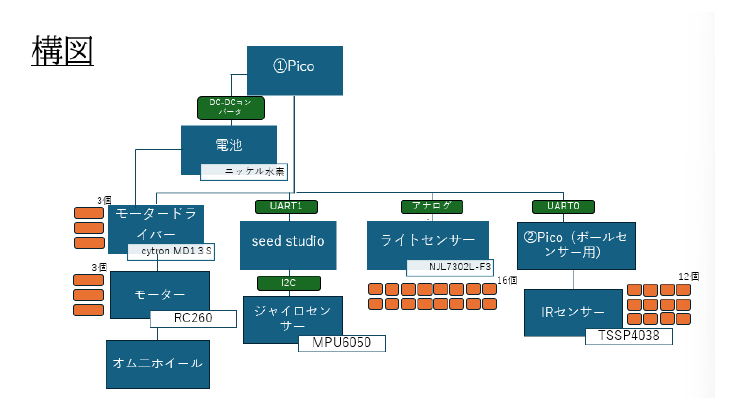

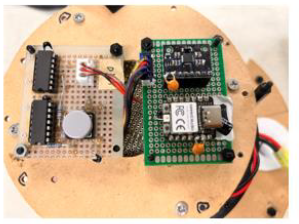

ロボカップジュニアというロボット競技の大会があり、そこでは世界中の子どもたちがロボットを作って競い合います。サッカーライトウェイトリーグで全国大会に出場された藤井さんの取り組みを紹介します。この大会に出場するためにはかなり本格的なものづくりを行う必要があり、プログラミングやセンサー制御、基盤設計など、ユニットから自分で設計しなくてはなりません。基盤もつくりボディもつくりかなり本格的です。多くの試行錯誤を重ねながら、「サッカーをするロボット」を自ら設計・製作したということですから驚きです。Raspberry Pi Picoを中心に、赤外線センサー、ジャイロセンサー、ライトセンサーなど多くの電子部品を組み合わせる、3Dプリンターでパーツを設計し、基盤設計ソフト KiCadを使って配線を最適化。動作不良のたびに、原因を一つずつ突き止めて改良を重ねたとのことです。

藤井さんは以下のように振り返っておられます。

「(前略)全国大会に出場できることになり、開催場所である名古屋市国際展示場(ポートメッセなごや)第3展示館で2日かけて試合を行いました。全国大会では計画通りにロボットが動かずもどかしい思いをしましたが、様々な応急処置を施して何とかロボットを動かすことができました。試合相手には超音波センサーやフルカラーRGB照明を用いたロボットを使用するチームもあり、他チームの試合を見学することで、自身のロボットの改善点を考えたり、逆に自身のロボットの優れた点を発見できたりと大変有意義な経験ができました。」

そしてさらに、

「失敗を恐れず問題の分析とその改善を重ねることで、自分の技術や考え方を着実に成長させ、より良いものに進化させることができると実感しました。」

と語っておられます。私は、この藤井さんが語るこの言葉に、まさに”学びの核心”みたいなものが表れていると思います。直面した問題を前にして、自分で問い直し、改善し続けることをあきらめないこと、まさに探究ではないでしょうか。(技術科 沼田 和也)