他者との対話を通じてより深く考え続ける

同じ学習材を使って共同でつくる授業

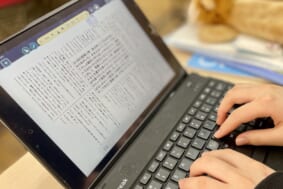

山野先生の授業は、言葉を題材にして学習者が哲学しているようでした。奈良の一条中学校と「国語のオンライン合同授業」で、重松清の「ある町に、とても…」を学習材にして、学校の垣根を超えた討論を行ったのでした。両校の学習者は事前授業でそれを学んでいます。その共通の学習材に思考を深めるべく、異なる学校の学習者同士がオンラインにて解釈を巡って討論しあうというものでした。

授業の流れは、以下のように進行しました。

1 学習者が基調提案(発表者の解釈)を発表する

2 他校の学習者がその解釈に対し、質問や意見を述べる

3 討論が発展する

討論の場面では、本文に出てこない言葉(概念)の解釈をめぐって議論がはじまります。言葉の解像度の違いが議論になったり、概念の適応範囲でお互いの考えの違いを議論したり、とても深いレベルで学習者のみなさんの頭が思考していることを感じましたし、議論の切り返しの鋭さや、臆することなく活発に意見を交わし合っている姿をみて、とても感動しました。山野先生の国語の授業で鍛えられているんだなと感じました。

おそらく特に国語の授業では、明確な答えが存在しない問いに向き合うことがたたあるのだと思います。限られた時間の中で即座に行動や決断が求められる風潮が強い昨今においてこそ、多様な意見や捉え方感情をも受け入れながら一旦自分の”容器”の中に入れ、粘り強く思考する体験がここにあるのではないかとも思いました。こういった場面を取り入れることができる国語の授業こそが、創造性や新しい学びの扉を開く鍵となっているのではないか。そんなことを感じた授業でした。 (文:沼田和也)