合成抵抗をSTEAM化

理科、技術、数学、体育の科目が融合的なプロジェクトを創造

合成抵抗を求めると言う理科の授業で習う定番のコンテンツですが、直列回路の時と並列回路の時とでは計算方法が異なります。実験やオームの法則を使って求めていくのですが、この内容をハードル走に置き換えても成り立つのかと言う問いに挑戦しました。実験や計算や理から導くのではなく、文字通り地に足がついた理解になるのか否かと言う挑戦です。言い換えれば、生徒自身が「電流」となって体感的に学ぶ授業を展開します。数学の一次関数や統計データも活用しながら、並列回路の合成抵抗を直感的に理解し、抵抗の概念について考察できるようにする探究の取り組みです。

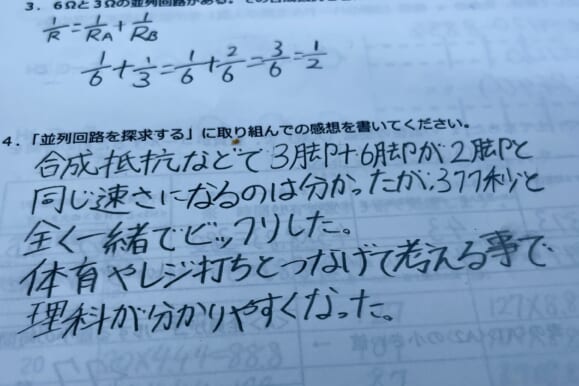

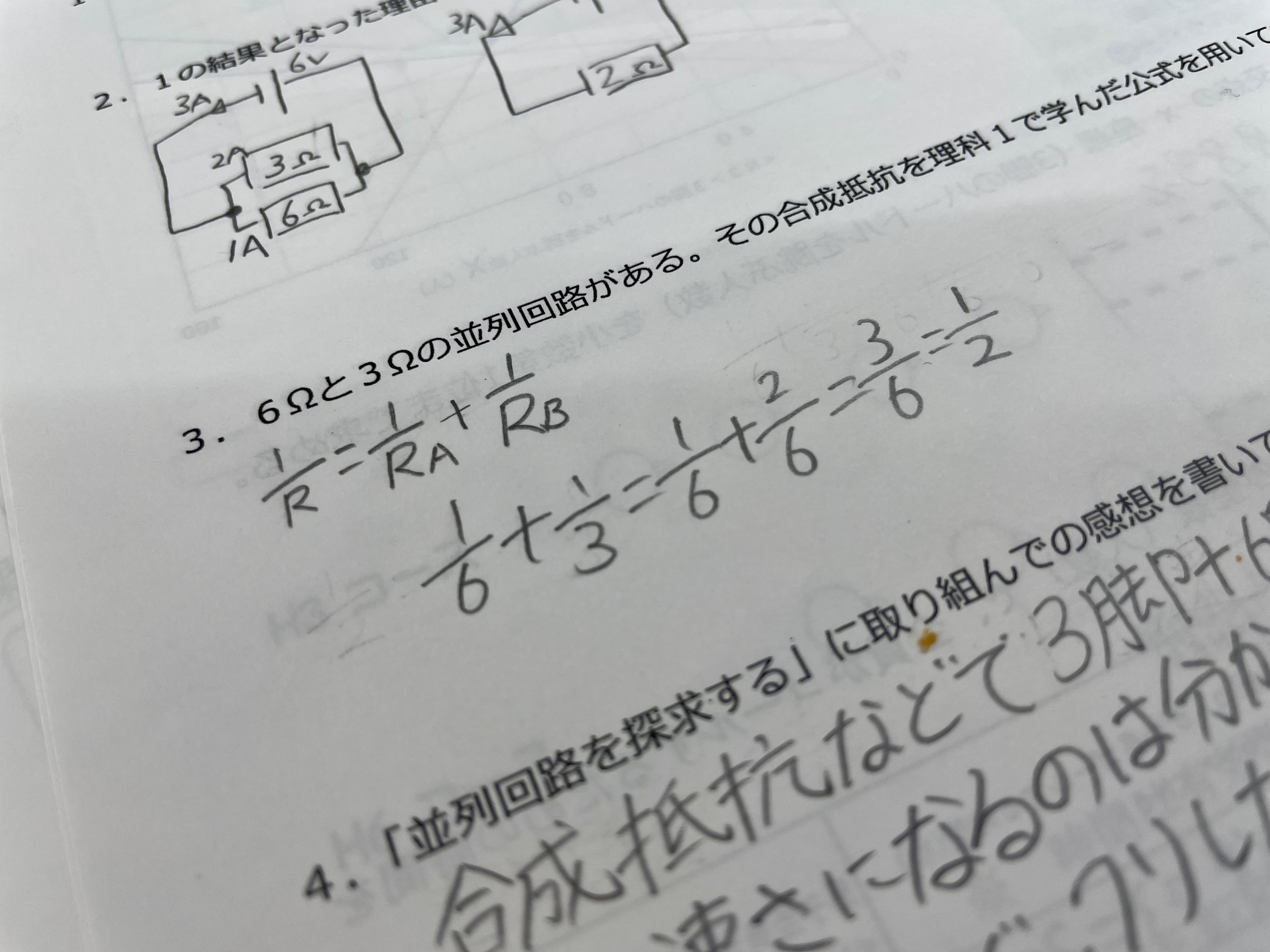

・理科:「並列回路と直列回路の違い」を、実験や理をもとに計算で理解する。

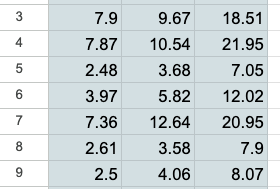

・体育:電気抵抗を「走行時の抵抗」としての「ハードル」に置き換えて、ハードル走を測定する。2脚・3脚・6脚

・技術:Google Spreadでデータ入力や数式を作り平均値を求める。

・数学:一次関数のグラフ2本をもとに意味を考察する。2直線の交点の意味。

課題:「ハードル3脚と6脚のタイムが、2脚と同じ時間になるのはなぜか?」

並列回路の合成抵抗と比較し、「3Ωと6Ωの並列回路の合成抵抗が2Ωになる」のと同じ原理であることを説明。

生徒たちからは、

・「体育・技術・数学・理科の全ての科目の要素が詰まっていて面白かった。自分の身近なところにも似たような状態がありそう」

・「電気の解き方をまた思い出しました。電流を人とハードルで表すことでとてもわかりやすかったです」

・「合成抵抗などで3脚6脚が2脚と同じ速さになるのはわかったが、3.77秒と全く一緒でびっくりした。体育やレジ打ちとつなげて考えることで理科がわかりやすくなった」

(文:沼田 和也)